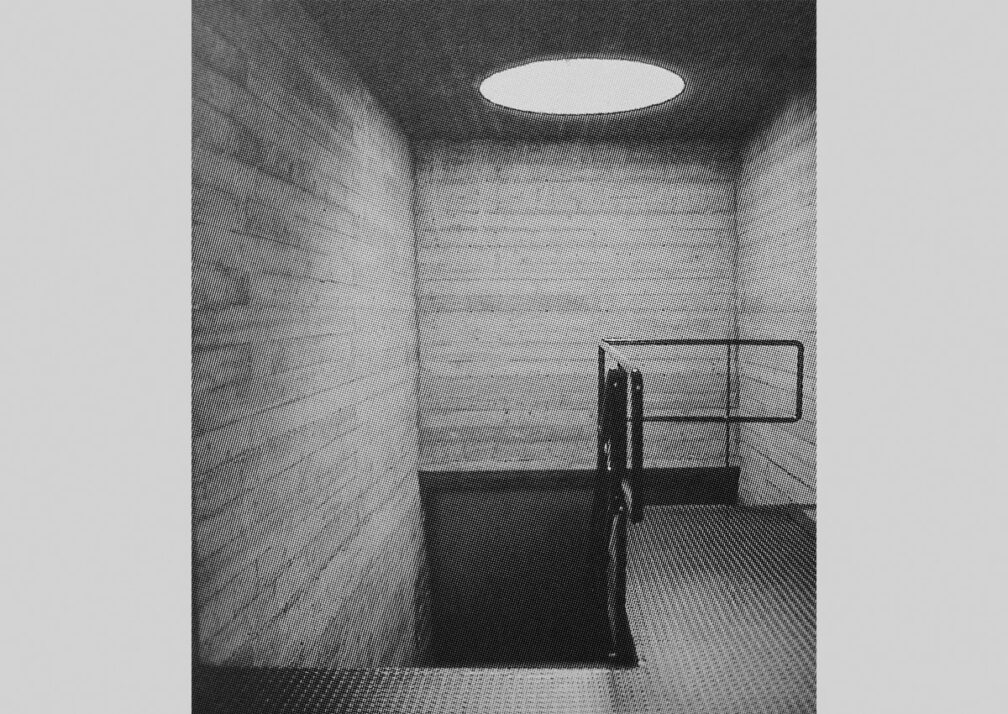

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Peter Zumthor Häuser 1979–1997, Baden 1998, S. 143–199; Peter Zumthor: Therme Vals, mit Texten von Peter Zumthor und Sigrid Hauser, Zürich 2007; Gute Bauten in Graubünden 2001, hrsg. vom Bündner Heimatschutz und der Bündner Vereinigung für Raumplanung (Sonderheft BVR-Informationen 2/01), Chur 2001; Christof Kübler: Therme Vals: zurück in die Steinzeit?, in: Kunst + Architektur in der Schweiz 49 (1998), Heft 1: Thermen, S. 53–59; Benedikt Loderer: Körper, Raum und Licht, in: Hochparterre 10 (1997), Heft 1–2, S. 18–23.

Bauten

52 — Therme Vals, Vals

51 — Haus Flury-Zarn, Domat/Ems

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur https://www.aitaflury.ch/kita-domat-ems/

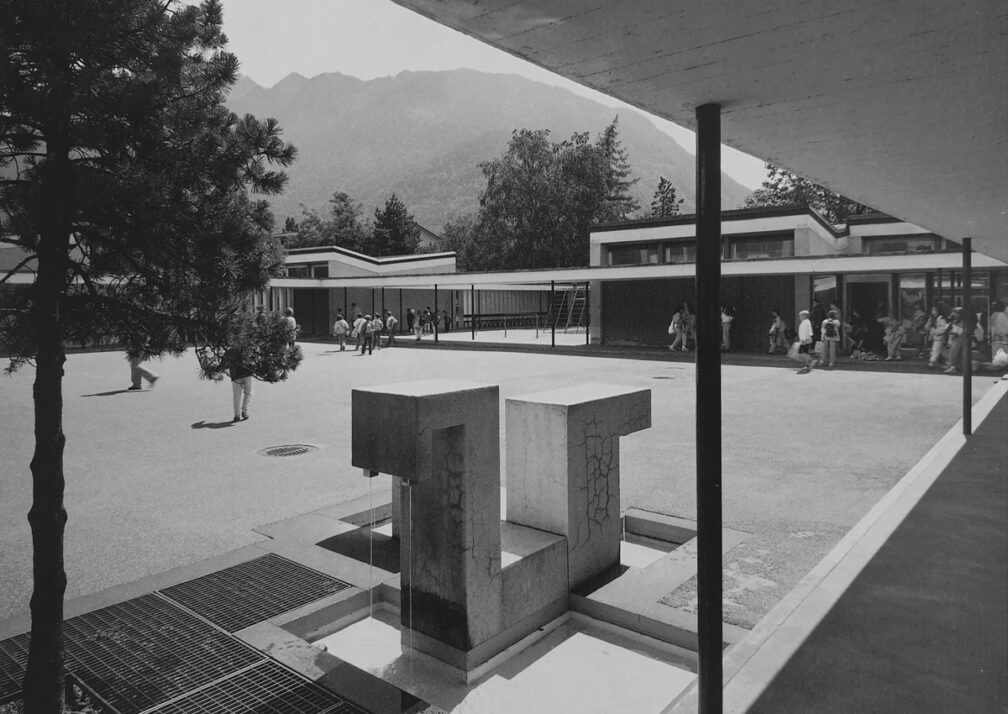

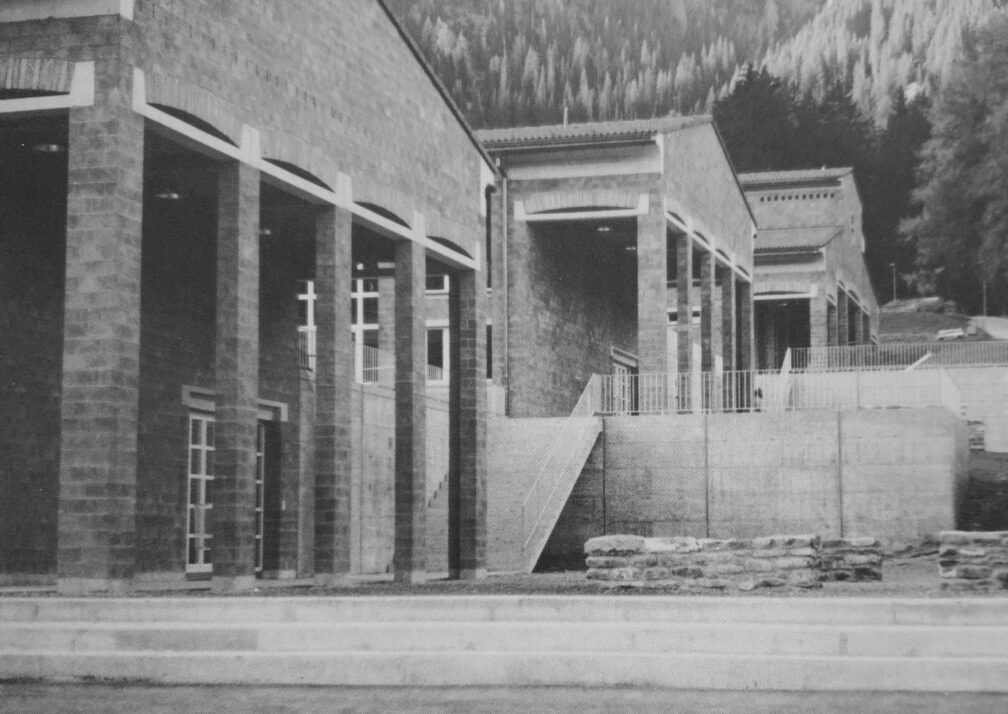

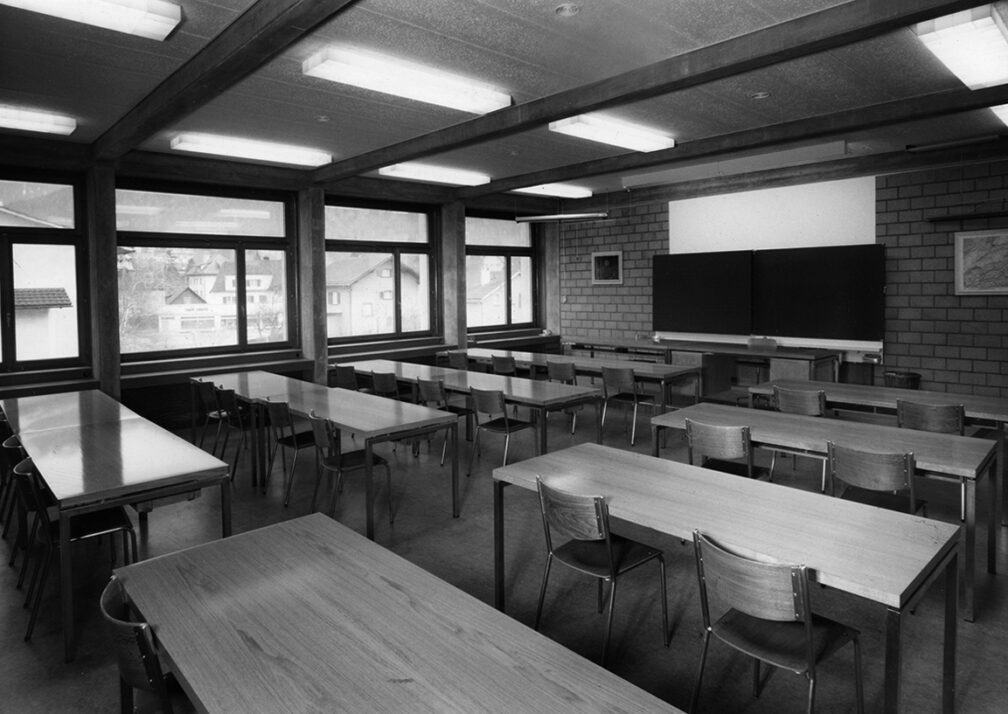

50 — Klosterschule, Disentis/Mustér

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Bruno Maurer: Bestandesbeschrieb Hans Peter Baur, in: Website des gta Archivs / ETH Zürich, Januar 2019, https://archiv.gta.arch.ethz.ch/nachlaesse-vorlaesse/hans-peter-baur-19222017; Daniel Schönbächler: Die Benediktinerabtei Disentis (Schweizerische Kunstführer GSK), Bern 1992, S. 11 und 37; Bernhard Bürke (Hrsg.): Neubau Klosterschule Disentis. Perspektiven einer Baugeschichte, [Disentis, 1973].

49 — Bündner Frauenschule, Chur

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Hubertus Adam: Erweiterung der PH Graubünden, in: Bauwelt (2011), Heft 8: Die Siebziger ergänzen, S. 22–27; Hannes Ineichen (Hrsg.): Robert Obrist. Bauten, Projekte und Planungen 1962–2002 (Monografien Schweizer Architekten und Architektinnen, Bd. 6), Blauen 2002, S. 52–65; Schweizer Architekturführer 1920–1990, Bd. 1: Nordost- und Zentralschweiz, Zürich 1992, Nr. 308, S.76; U.J. [Ulrike Jehle]: Eine Schule als «ein Stücklein Stadt», in: Werk, Bauen + Wohnen 71 (1984) Heft 3: Architektur der Stadtwohnung, S. 9–12.

48 — Solarhaus I, Domat/Ems

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur https://www.schwarz-architekten.com/project/solarhaus-i/; Köbi Gantenbein, Jann Lienhart, Cordula Seger: Bauen in Graubünden. Ein Führer zur Gegenwartsarchitektur, Zürich 1999 (2., erw. Aufl.), S. 60/61.

47 — Wohnhaus für Betagte, Chur

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Martin Tschanz. Ein Meisterwerk in bestem Alter. Das Wohnhaus für alte Menschen in Chur-Masans von Peter Zumthor, erbaut 1989–1993, in: Bündner Monatsblatt (2017), Heft 3, S. 328–337; Thomas Durisch (Hrsg.): Peter Zumthor. Bauten und Projekte, 5 Bde., Zürich 2014, Bd. 1, S. 109–129; Köbi Gantenbein, Ariana Pradal, Jürg Ragettli, Ralph Feiner: Bauen in Graubünden. Ein Führer zur zeitgenössischen Architektur, Zürich 2006 (3., erw. Aufl.), S. 42/43; [Reichlin Bruno]: Wohnhaus für Betagte, Chur, in: Christoph Mayr Fingerle (Hrsg.), Neues Bauen in den Alpen. Architekturpreis 1995, Basel/Boston/Berlin 1996, S. 70–75; Auszeichnung guter Bauten im Kanton Graubünden 1994, hrsg. von der Bündner Vereinigung für Raumplanung und dem Bündner Heimatschutz (Informationen 1/95, Sonderheft), Chur 1995; Ernst Hubeli. Zu schön um wahr zu sein! Ein Wohnhaus für alte Menschen bei Chur, in: Werk, Bauen + Wohnen 80 (1993), Heft 11, S. 6–5; Benedikt Loderer: Nicht alt, sondern erwachsen, in: Die Besten 93, Beilage zu Hochparterre 6 (1993), Heft 12, S. 5–7.

46 — Überdachung Postautodeck, Chur

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Köbi Gantenbein, Ariana Pradal, Jürg Ragettli, Ralph Feiner: Bauen in Graubünden. Ein Führer zur zeitgenössischen Architektur, Zürich 2006 (3., erw. Aufl.), S. 18/19; Hannes Ineichen (Hrsg.). Robert Obrist. Bauten, Projekte und Planungen 1962–2002 (Monografien Schweizer Architekten und Architektinnen, Bd. 6), Blauen 2002, S. 77–93; Auszeichnung guter Bauten im Kanton Graubünden 1994, hrsg. von der Bündner Vereinigung für Raumplanung und dem Bündner Heimatschutz (Informationen 1/95, Sonderheft), Chur 1995; R. B., R.O. [Richard Brosi, Robert Obrist]: Modern konzipiert, handwerklich ausgeführt: die Hallenkonstruktion des Bahnhofs Chur, erste Etappe, in: Werk, Bauen + Wohnen 80 (1993), Heft 11: Handwerklich, industriell, vorfabriziert, S. 28–35.

45 — Oberstufenschulhaus, Paspels

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Köbi Gantenbein, Ariana Pradal, Jürg Ragettli, Ralph Feiner: Bauen in Graubünden. Ein Führer zur zeitgenössischen Architektur, Zürich 2006 (3., erw. Aufl.), S. 162/163; Gute Bauten in Graubünden 2001 (BVR-Informationen 2/01, Sonderheft), hrsg. vom Bündner Heimatschutz und der Bündner Vereinigung für Raumplanung, Chur 2001; Anna Meseure, Martin Tschanz, Wilfried Wang (Hrsg.): Architektur im 20. Jahrhundert: Schweiz, München/London/New York 1998, S. 314/315; Valerio Olgiati: Paspels, mit einem Text von Alberto Dell’Antonio, Zürich 1998; Benedikt Loderer: Der Fels von Paspels, in: Hochparterre 11 (1998), Heft 6/7, S. 22–24; M.T. [Martin Tschanz]: Schulhauserweiterung Paspels, in: Archithese 27 (1997), Heft 2, S. 36/37.

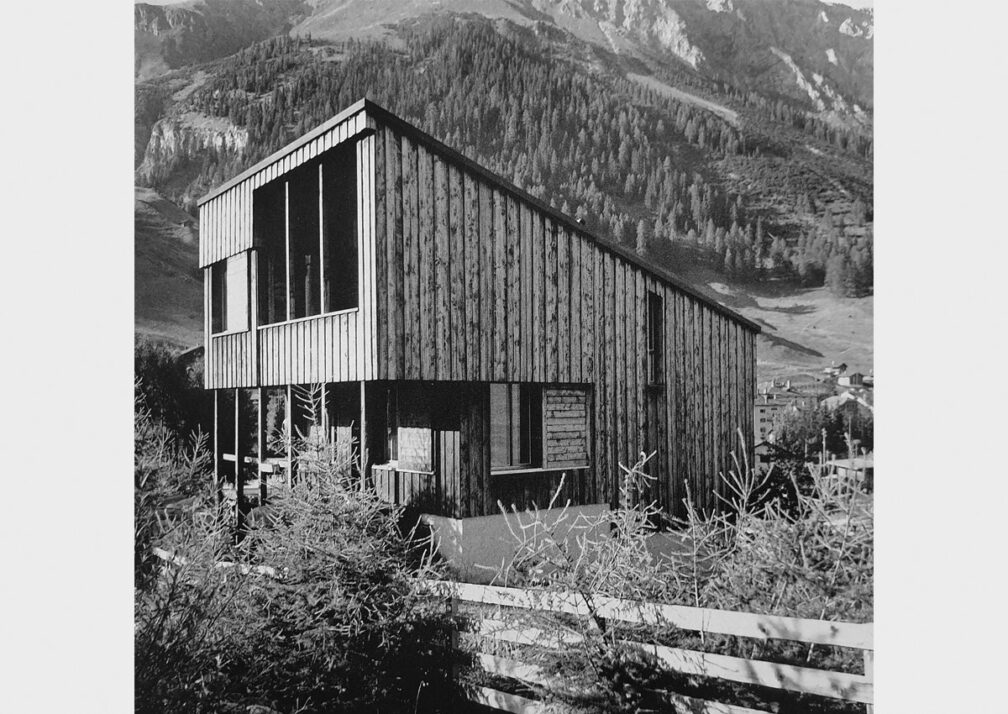

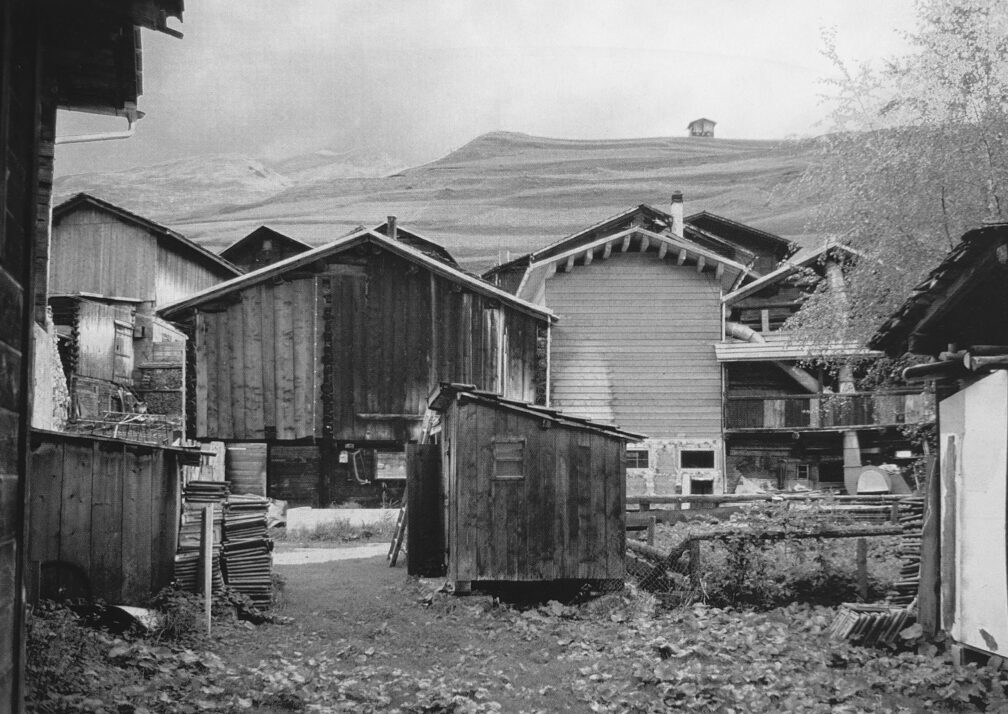

44 — Ferienhaus Schmid, Splügen

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Bruno Maurer und Werner Oechslin (Hrsg.): Ernst Gisel Architekt, Zürich 2010, S. 154/155.

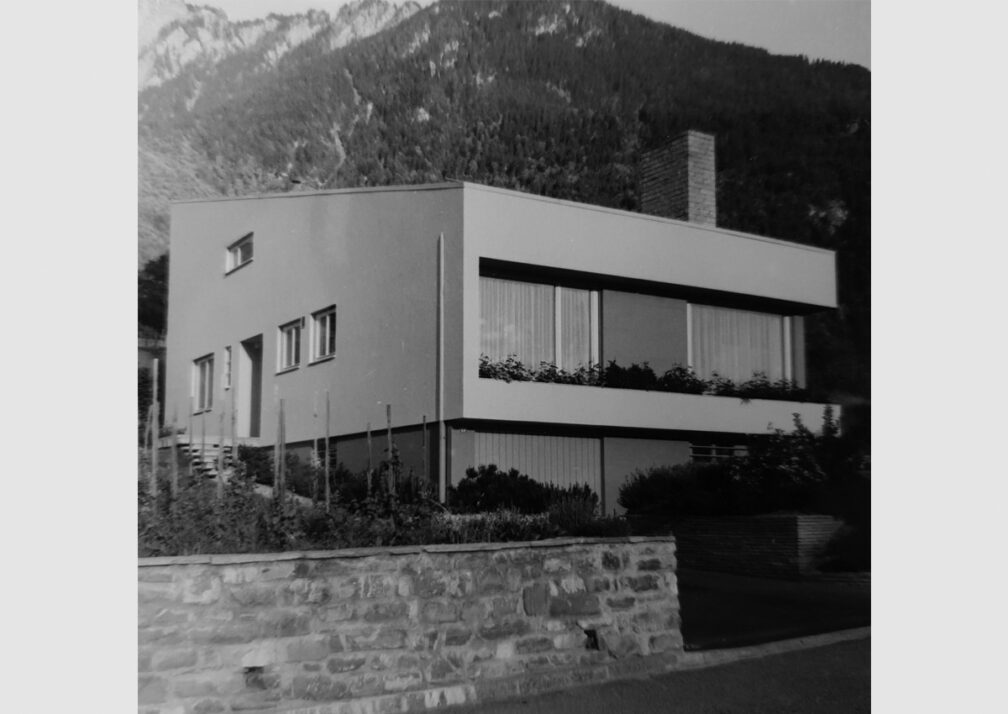

43 — Haus Zulauf, Chur

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Leza Dosch: Nachkriegsmoderne in Chur (Architekturrundgänge in Graubünden), hrsg. vom Bündner Heimatschutz, Chur 2013, Nr. 15; http://cammp.ulima.edu.pe/autores/rudolf-georg/

42 — Comanderkirche, Chur

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Leza Dosch: Nachkriegsmoderne in Chur (Architekturrundgänge in Graubünden), hrsg. vom Bündner Heimatschutz, Chur 2013, Nr. 4; Das Werk 39 (1952), Heft 2: Protestantischer Kirchenbau; Neue Bündner Zeitung, 1.11.1957.

41 — Sala polivalenta, Tschlin

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Köbi Gantenbein, Jann Lienhart, Cordula Seger: Bauen in Graubünden. Ein Führer zur Gegenwartsarchitektur, Zürich 2006 (3., erw. Aufl.), S. 116–117; Heinz Wirz (Hrsg.): Bearth & Deplazes. Konstrukte/Constructs, Luzern 2005, S. Heinz Wirz (Hrsg.): Valentin Bearth & Andrea Deplazes, Texte von Ákos Moravánsky, Luzern 1999, S. 22–31; Martina Hauser: Schulhauserweiterung in Tschlin, in: Faces (1995), Heft 34/35: Architectures récentes dans les Grisons, S.III; Auszeichnung guter Bauten im Kanton Graubünden 1994 (Informationen 1/95, Sonderheft), hrsg. von der Bündner Vereinigung für Raumplanung und dem Bündner Heimatschutz, Chur 1995.

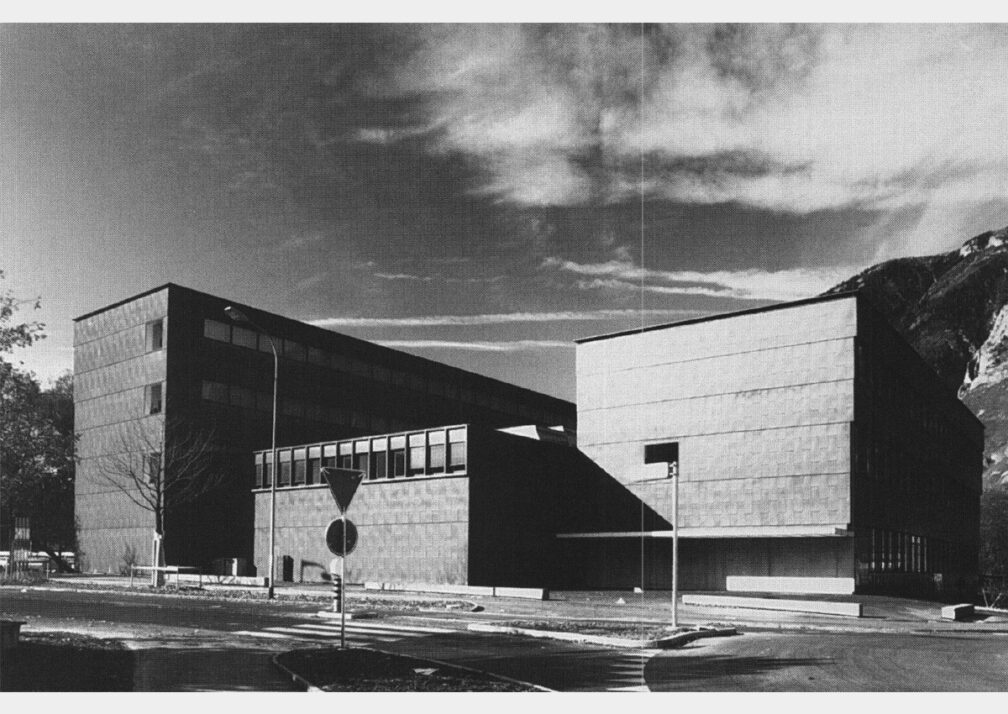

40 — Bündner Lehrerseminar Cleric, Chur

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Daniel Walser: «Substanz gewinnen […].» Andres Liesch (1927–1990), Architekt, in: Bündner Monatsblatt, 1/2019, S. 178–199; Michael Hanak: Wiederbelebter Brutalismus […], in: werk, bauen+wohnen 10/2013 (Junge Denkmäler), S. 30–35; Michael Hanak: Skulpturale Nachkriegsmoderne in Chur, in: Bündner Monatsblatt, 1/2013, S. 65–98; Leza Dosch: Nachkriegsmoderne in Chur (Architekturrundgänge in Graubünden), hrsg. vom Bündner Heimatschutz, Chur 2013, Nr. 10; Schweizer Architekturführer 1920–1990, Bd. 1 (Nordost- und Zentralschweiz), Zürich 1992, Nr. 305, S. 75.

39 — Pùnt da Suransuns, Viamala

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Landschaft und Kunstbauten. Ein persönliches Inventar von Jürg Conzett, Zürich 2012 (2., korr. Aufl.), S. 102–105; Tom F. Peters: Der entwerfende Schweizer Ingenieur. Robert Maillart, Christian Menn und Jürg Conzett, in: Bündner Monatsblatt 4/2004, S. 227–245, hier. S. 240–245; Gute Bauten in Graubünden 2001 (BVR-Informationen 2/01, Sonderheft), hrsg. vom Bündner Heimatschutz und der Bündner Vereinigung für Raumplanung, Chur 2001; Neues Bauen in den Alpen. Architekturpreis 1999, hrsg. von Christoph Mayr Fingerle, Basel […] 2000, S. 18–29; Jürg Conzett: Pùnt da Suransuns, in: Schweizer Ingenieur und Architekt, Nr. 1/2, 11. Januar 2000, S. 4–8.

38 — Haus Brügger, Chur

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Leza Dosch: Nachkriegsmoderne in Chur (Architekturrundgänge in Graubünden), hrsg. vom Bündner Heimatschutz, Chur 2013, Nr. 7; Carmelia Maissen: Bauen für die Gemeinschaft. Über das Churer Schulhaus Otto Barblan von Monica Brügger, in: Bündner Jahrbuch, 51 (2009), S. 133–142.

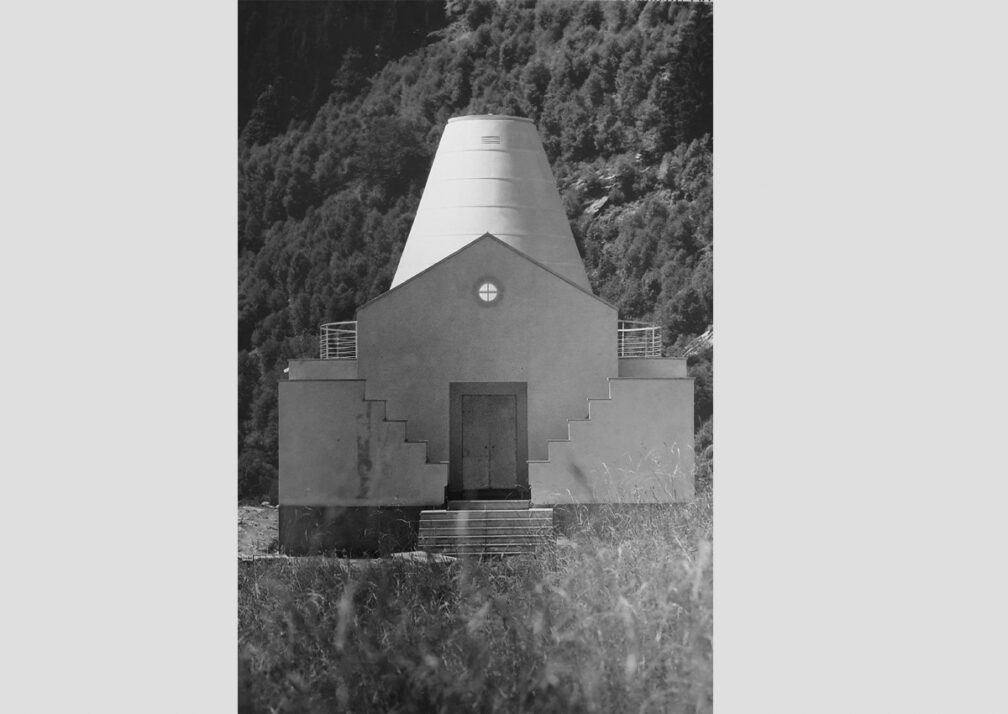

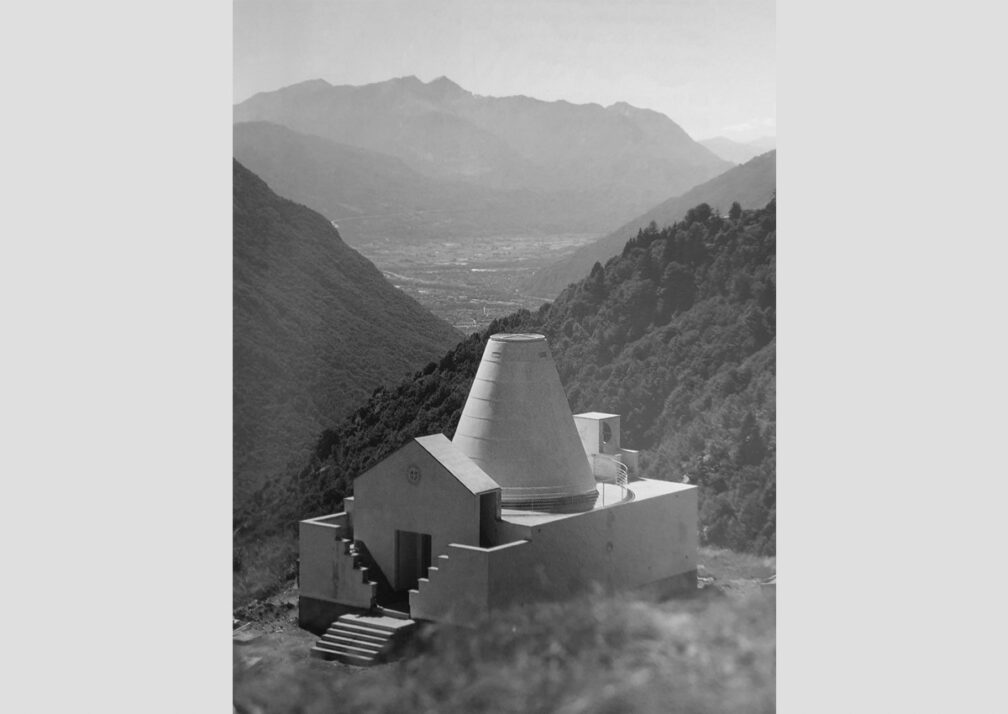

37 — Chiesa Madonna di Fatima, Giova

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Rudolfs Stegers: Bibliographie sakraler Gebäude […], Berlin 2010, S. 28/29; Fabrizio Brentini: Bauen für die Kirche. Katholischer Kirchenbau des 20. Jahrhunderts in der Schweiz, Luzern 1994, S. 261; Kristin Feireiss (Hrsg.): Mario Campi Franco Pessina. Bauten und Projekte Buildings and Projects 1962–1994, Berlin 1994, S. 148–151; Schweizer Architekturführer 1920–1990, Bd. 3 (Westschweiz, Wallis, Tessin), Zürich 1996, Nr. 630, S. 249; L.G.: Chiesa di Nostra Signora di Fatima, Buseno, in: domus, Nr. 703, März 1989, S. 27–35; Fausto Tognola: Per l’inaugurazione della Chiesa Madonna di Fatima Giova, Giova 1988.

36 — Chamanna Coaz, Val Roseg

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Luca Gibello: Hüttenbau im Hochgebirge. Ein Abriss zur Geschichte der Hüttenarchitektur in den Alpen, Bern 2014, S. 100–102; Roland Flückiger-Seiler: 150 Jahre Hüttenbau in den Alpen. 2. Teil: Eschenmoser und neue Experimente, in: Die Alpen, 8/2009, S. 26–31; Schweizer Architekturführer 1920–1990, Bd. 1 (Nordost- und Zentralschweiz), Zürich 1992, S. 87; Jakob Eschenmoser: SAC-Hütten einst und heute, in: Terra Grischuna 1988/Heft 4, S. 18–21; Jakob Eschenmoser: Vom Bergsteigen und Hüttenbauen, Zürich 1973, S. 82–93.

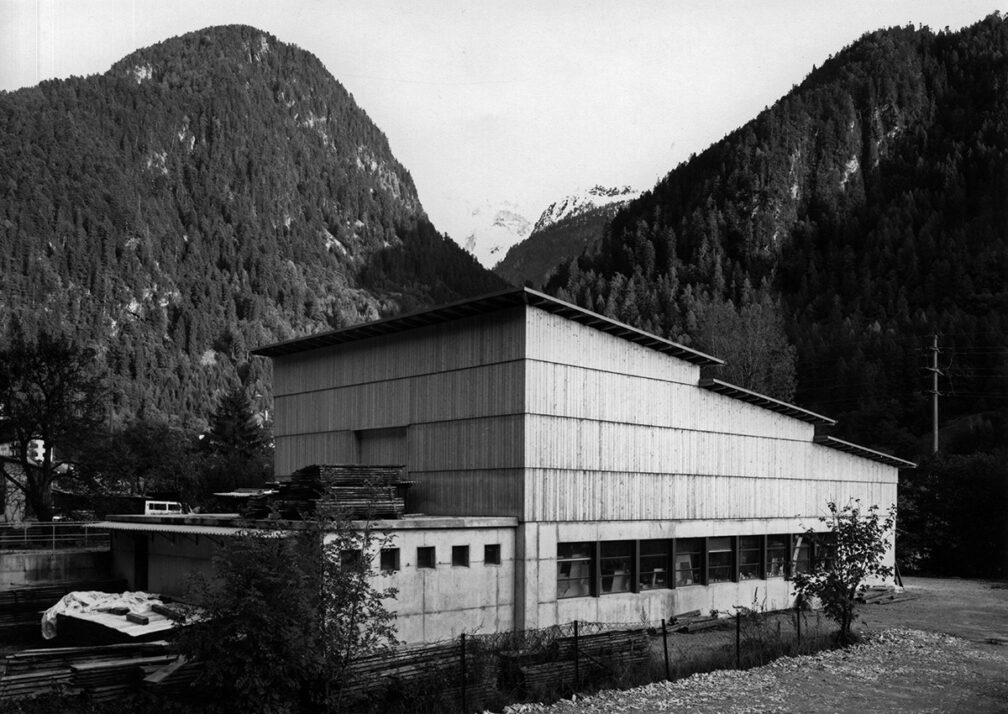

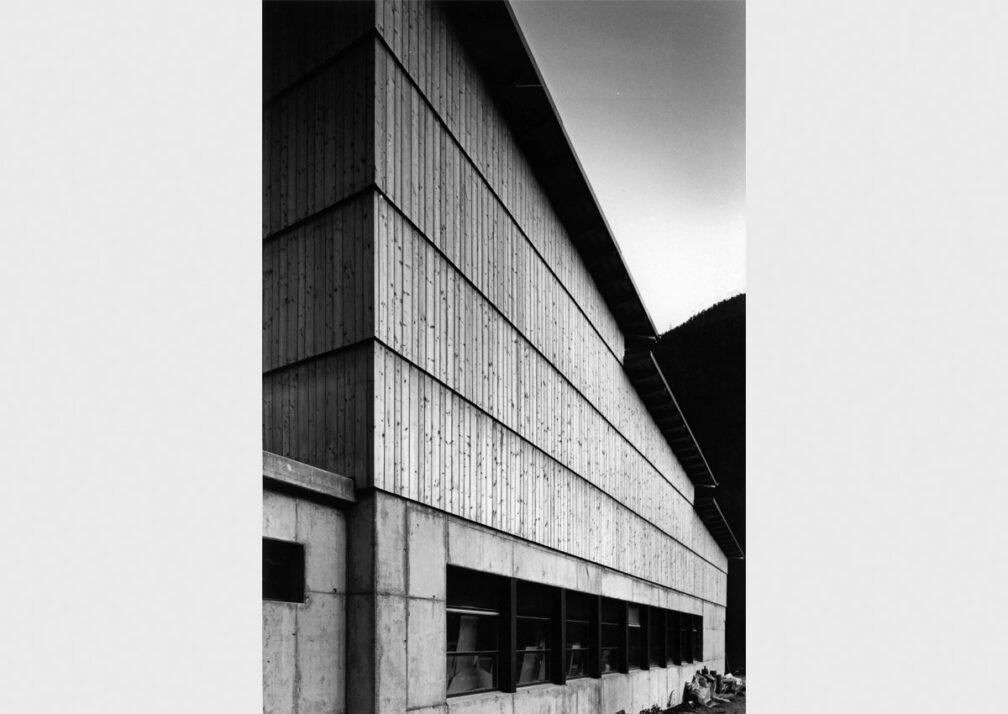

35 — Falegnameria Sciuchetti, Spino

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Heinz Wirz (Hrsg.): Armando Ruinelli + Partner (De aedibus, Bd. 46), Luzern 2012 (Nott Caviezel: Einfach komplex, S. 8–22; Schreinerei Spino, S. 34–37).

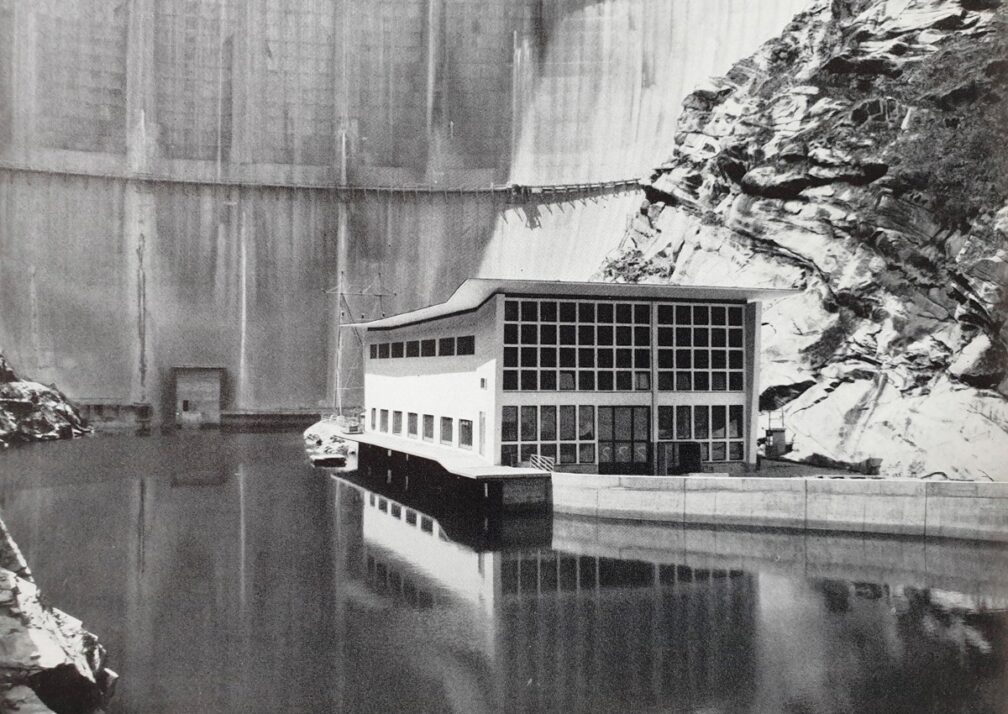

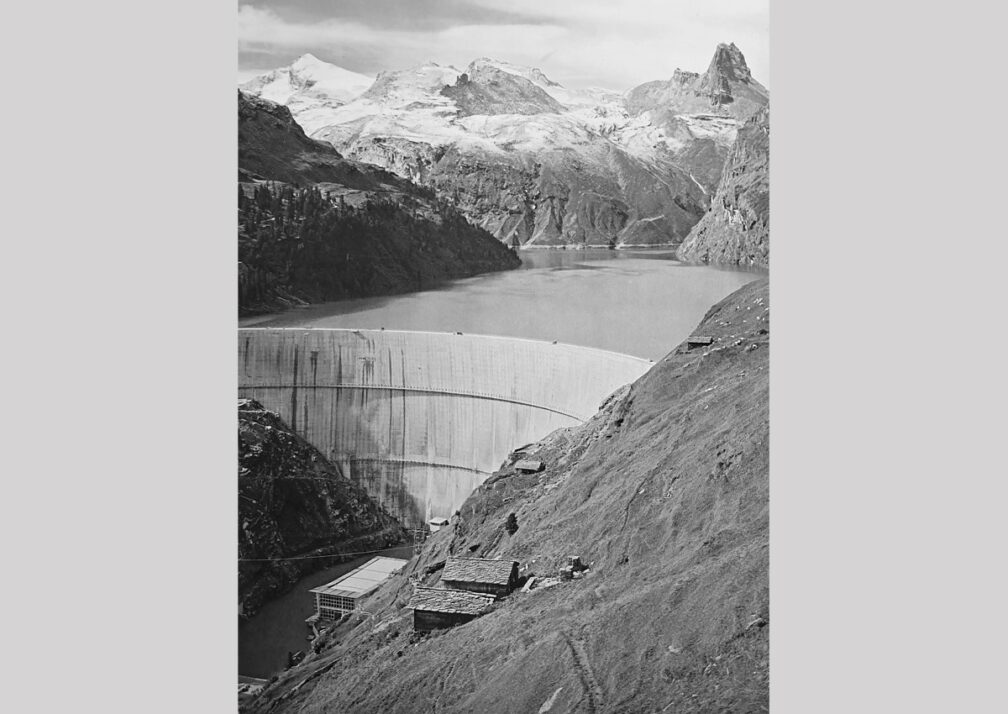

34 — Kraftwerkzentrale, Zervreila

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Jürg Ragettli: Architektur der Nachkriegsmoderne als denkmalpflegerische Aufgabe, in: Kunst + Architektur in der Schweiz, 55(2004), Heft 4 (1960–1980: ein Erbe), S. 48–55, hier. S. 53/54; Leza Dosch: Kunst und Landschaft in Graubünden. Bilder und Bauten seit 1780, Zürich 2001, S. 349–352; Schweizer Architekturführer 1920–1990, Bd. 1 (Nordost- und Zentralschweiz), Zürich 1992, Nr. 334, S. 93; Conradin Clavuot, Jürg Ragettli: Die Kraftwerkbauten im Kanton Graubünden. Chur 1991, S. 140–145; Hans Hofmann: Kraftwerk Birsfelden, in: Werk 2/1957, S. 38–48, hier S. 43.

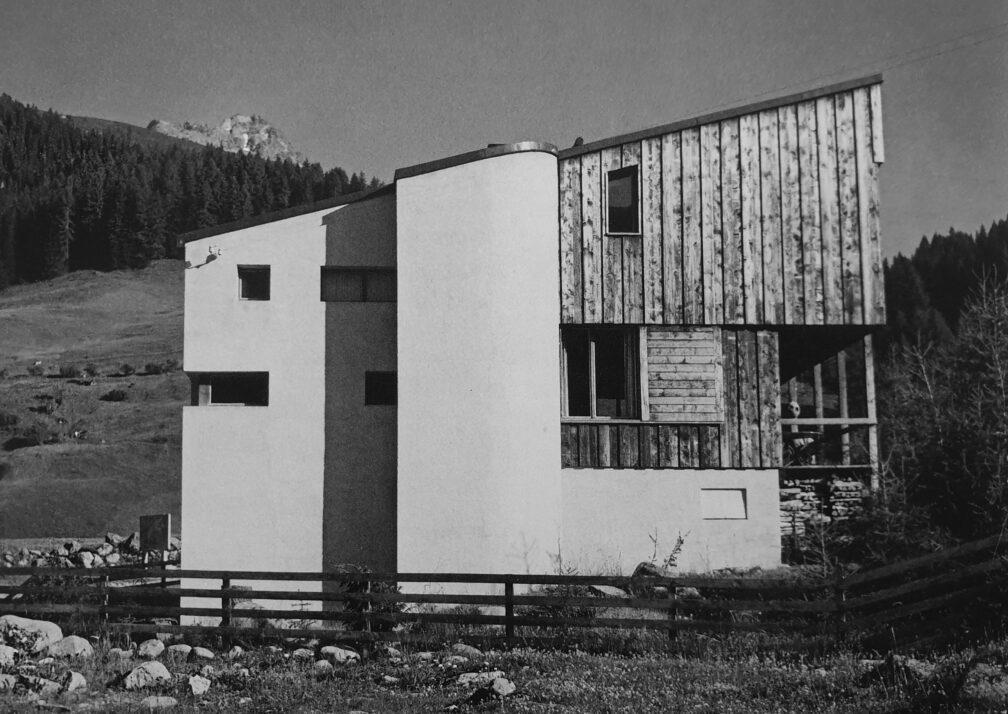

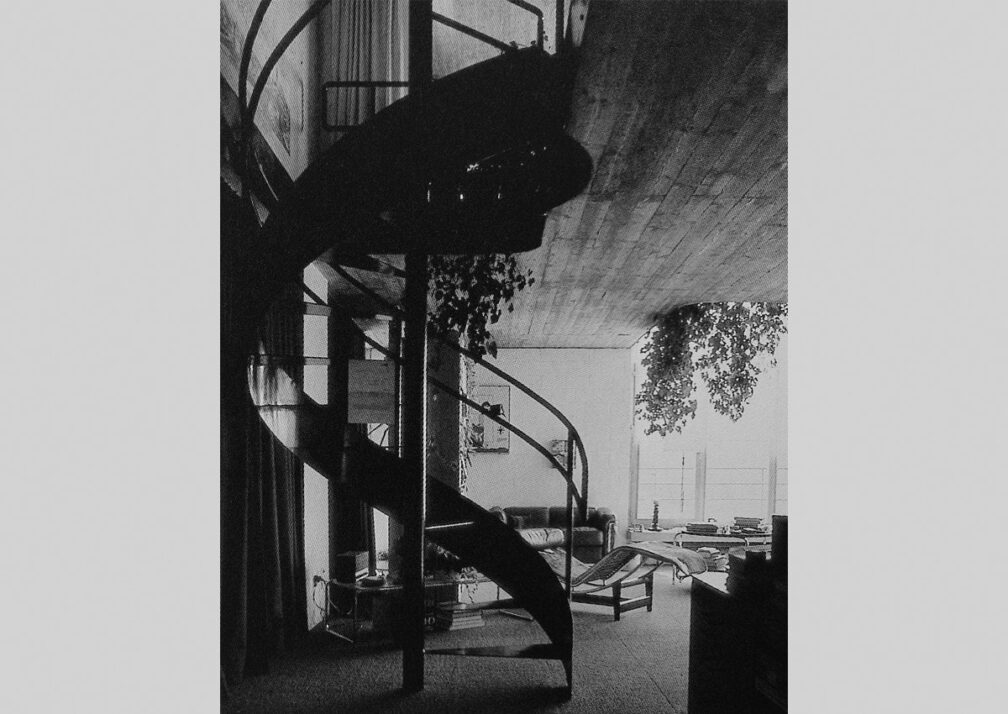

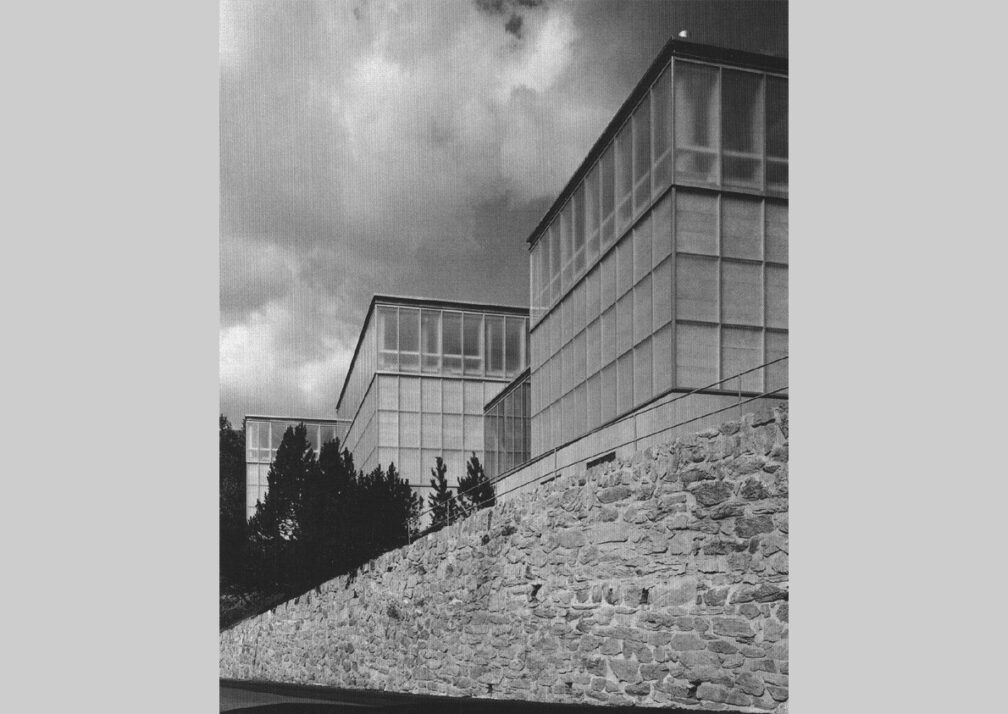

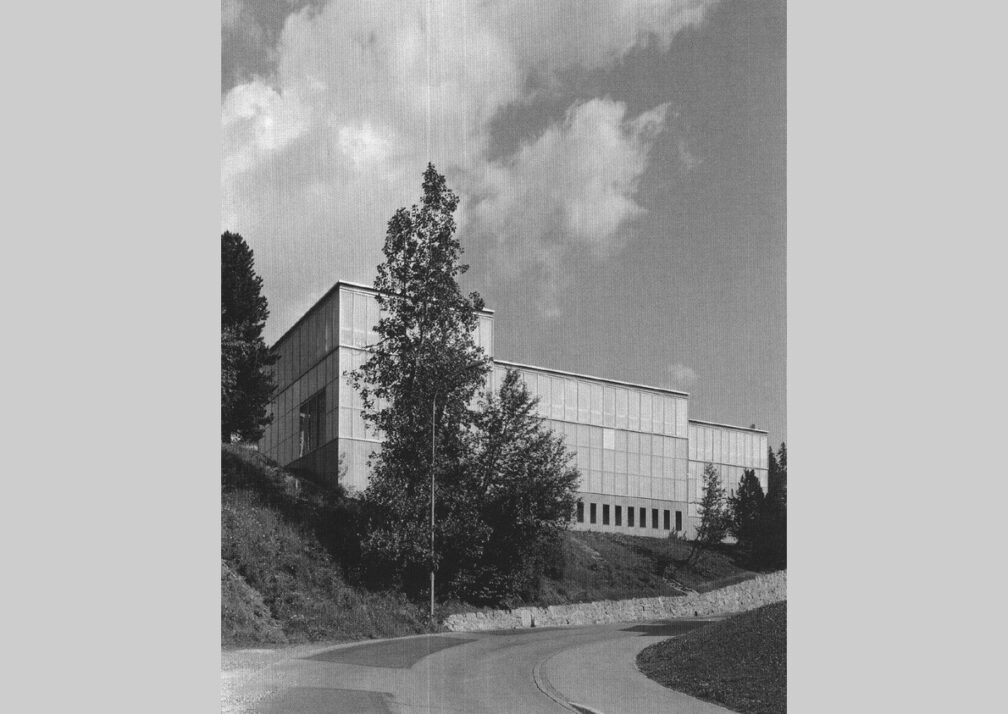

33 — Atelierhaus Obrist, St. Moritz

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Hannes Ineichen (Hrsg.): Robert Obrist. Bauten, Projekte und Planungen 1962–2002 (Monografien Schweizer Architekten und Architektinnen, Schriftenreihe Bd. 6), Blauen 2002, S. 28–33; Schweizer Architekturführer 1920–1990, Bd. 1 (Nordost- und Zentralschweiz), Zürich 1992, Nr. 326, S. 89.

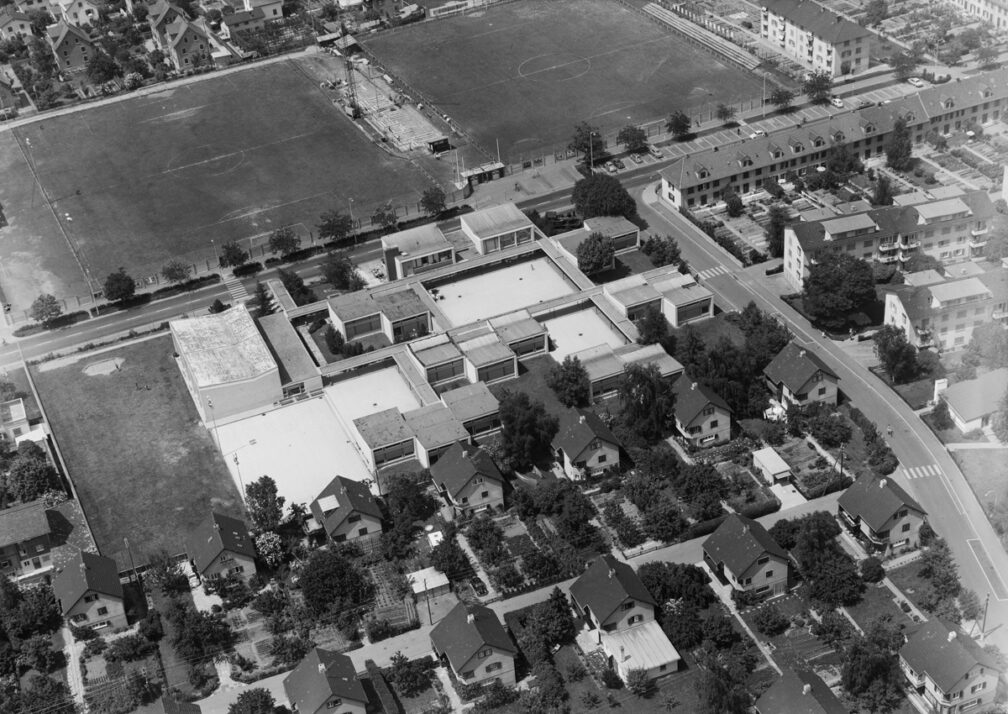

32 — Schulhaus Herold, Chur

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Leza Dosch: Nachkriegsmoderne in Chur (Architekturrundgänge in Graubünden), hrsg. vom Bündner Heimatschutz, Chur 2013, Nr. 5; Neue Bündner Zeitung, 1.9.1959; Das neue Schulhaus (Wegleitung 199 des Kunstgewerbemuseums der Stadt Zürich), Zürich 1953.

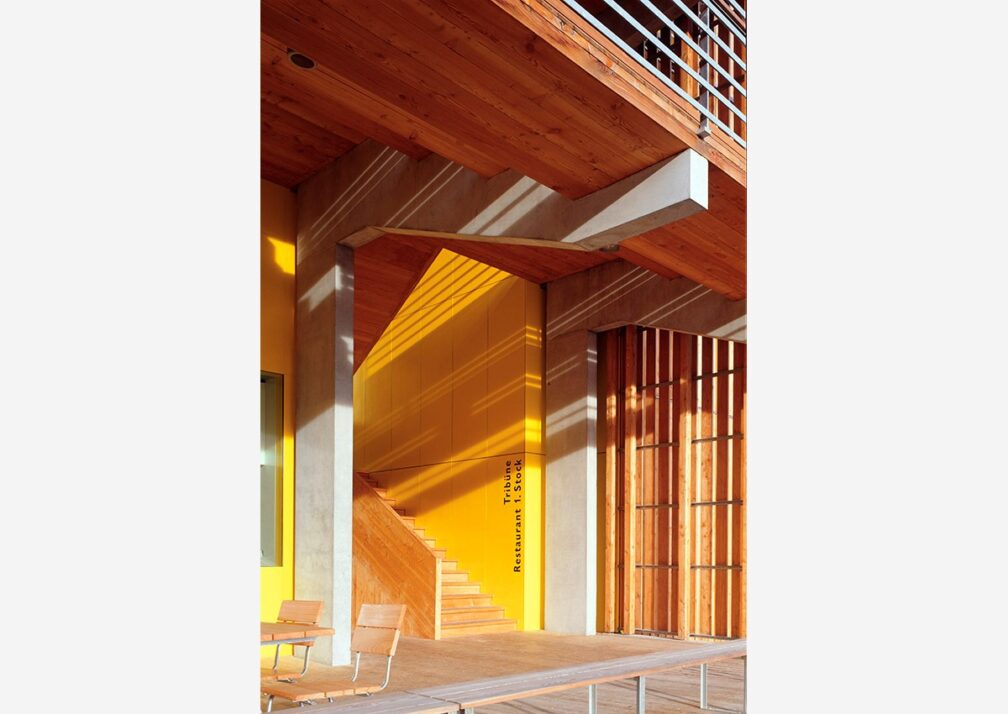

31 — Sportzentrum, Davos Platz

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Köbi Gantenbein, Jürg Grassl, Philipp Wilhelm: Bauen in Davos. Ein Führer zu historischer und zeitgenössischer Architektur, Zürich 2019, S. 76/77; Gute Bauten in Graubünden 2001 (BVR-Informationen 2/01, Sonderheft), hrsg. vom Bündner Heimatschutz und der Bündner Vereinigung für Raumplanung, Chur 2001; Gigon Guyer Architekten. Arbeiten 1989 bis 2000, hrsg. von J. Christoph Bürkle, Sulgen/Zürich 2000, S. 43–67; Stefanie Wettstein: Zwischenraum hindurchzuschauen. Neubau Sportzentrum Davos 1996, in: archithese 2.97, S. 50–55.

30 — Ensemble Caminada, Vrin

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Bettina Schlorhaufer (Hrsg.): Cul zuffel e l’aura dado – Gion A. Caminada, Luzern 2018 (2., erw. Aufl.); Leza Dosch: Lernen von Vrin, in: werk, bauen + wohnen 3/2003, S. 70/71; Anna Meseure, Martin Tschanz, Wilfrid Wang (Hg.): Architektur im 20. Jahrhundert: Schweiz, München […] 1998, S. 296/297; Neues Bauen in den Alpen. Architekturpreis 1999, hrsg. von Christoph Mayr Fingerle, Basel […] 2000, S. 54–65; Gion A. Caminada, Jürg Conzett: Selbstverständlich Holz, in: archithese 5.95, S. 52–55.

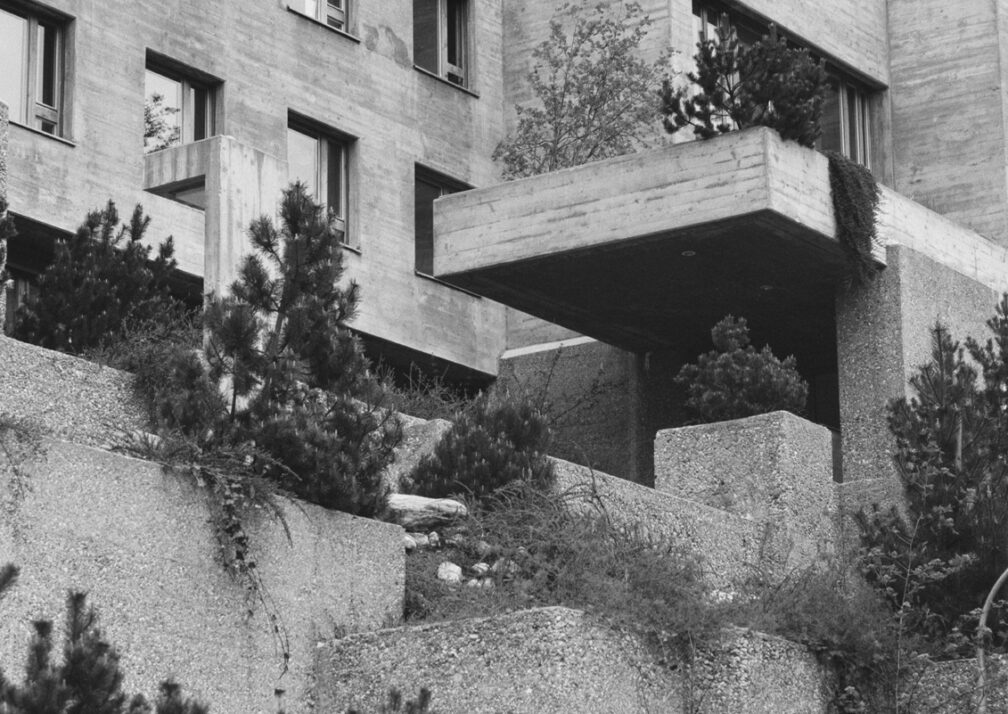

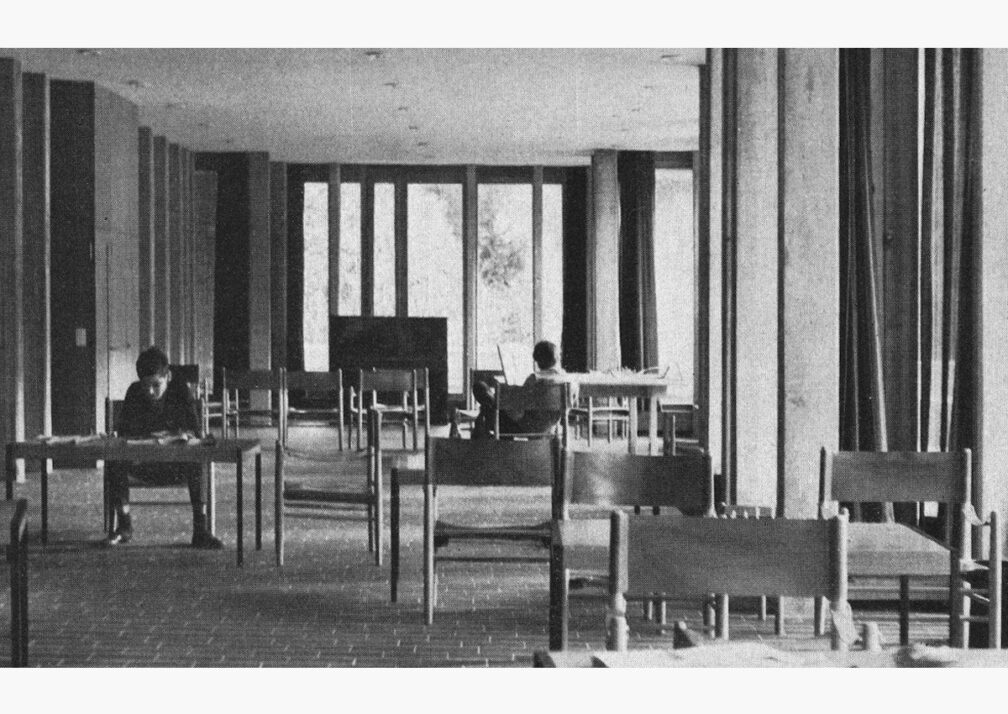

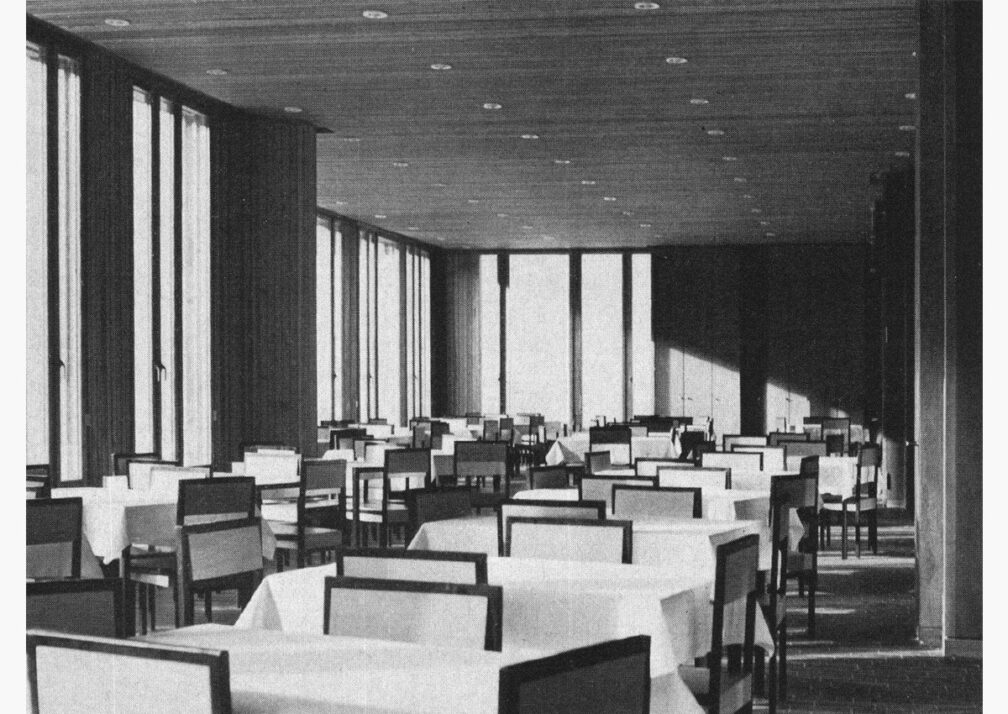

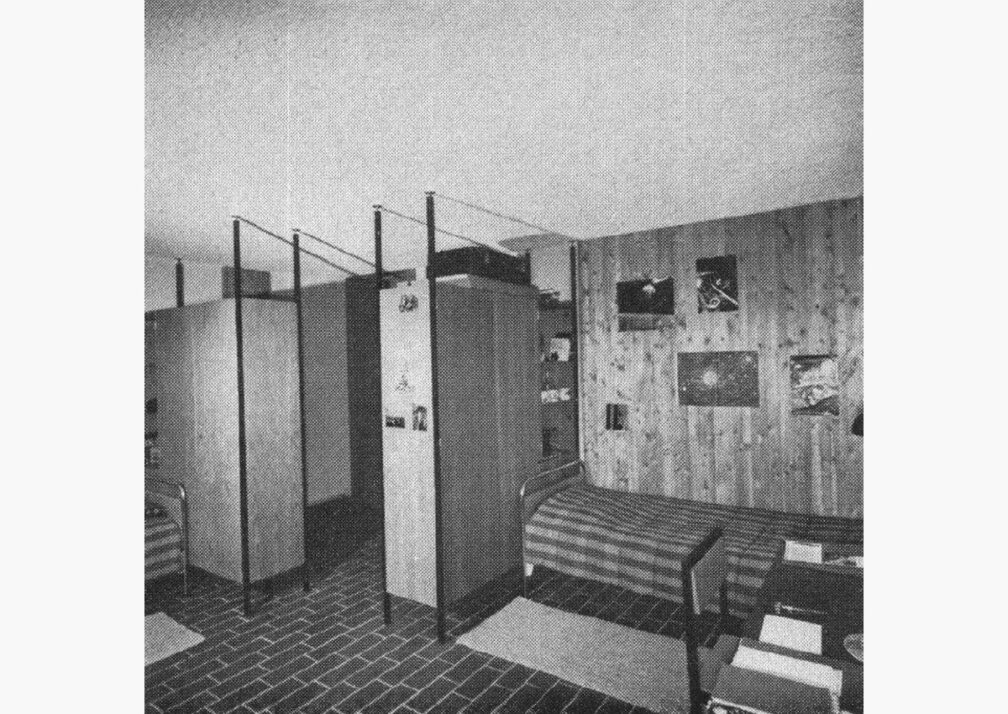

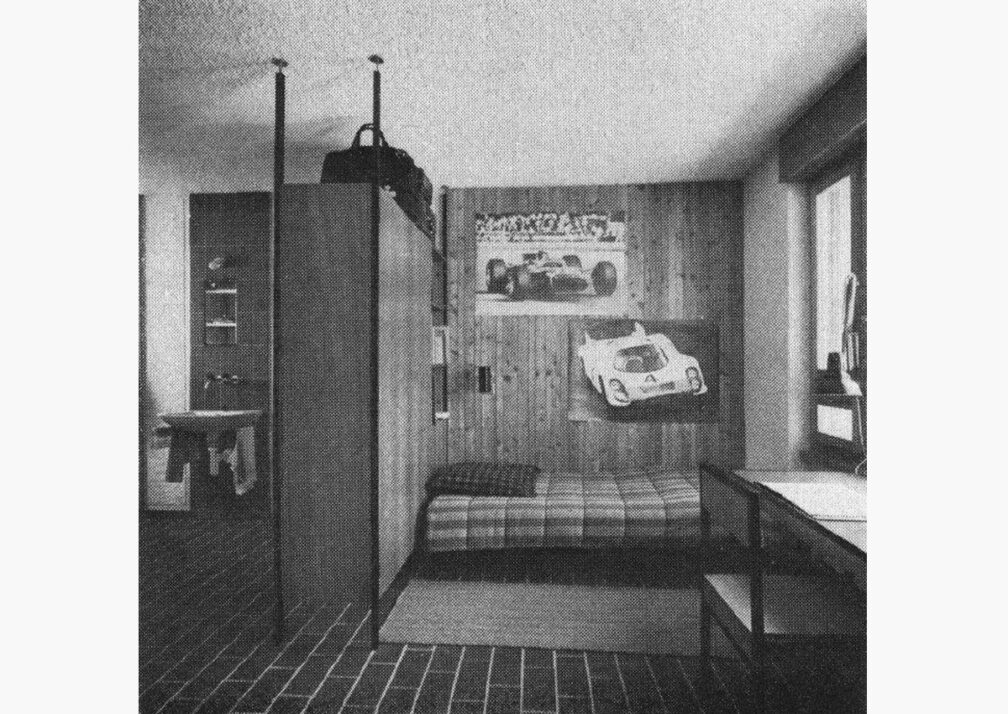

29 — Konvikt, Chur

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Leza Dosch: Nachkriegsmoderne in Chur (Architekturrundgänge in Graubünden), hrsg. vom Bündner Heimatschutz, Chur 2013, Nr. 17; Michael Hanak: Skulpturale Nachkriegsmoderne in Chur, in: Bündner Monatsblatt 1/2013, S. 65–98; Ueli Lindt: Glaus, Otto, in: Isabelle Rucki und Dorothee Huber (Hrsg.): Architektenlexikon der Schweiz. 19./20. Jahrhundert. Basel 1998, S. 223/224; Ueli Lindt: Otto Glaus, Architekt. Basel/Boston/Berlin 1995; Schweizer Architekturführer 1920–1990, Bd. 1 (Nordost- und Zentralschweiz), Zürich 1992, S. 76; Konvikt der Kantonsschule in Chur GR, in: Das Werk: Architektur und Kunst, 11/1969, S. 762–764; Wettbewerb für den Neubau der Konviktes der Bündner Kantonsschule in Chur, in: Schweizerische Bauzeitung, 1964/Heft 43, S. 754–757.

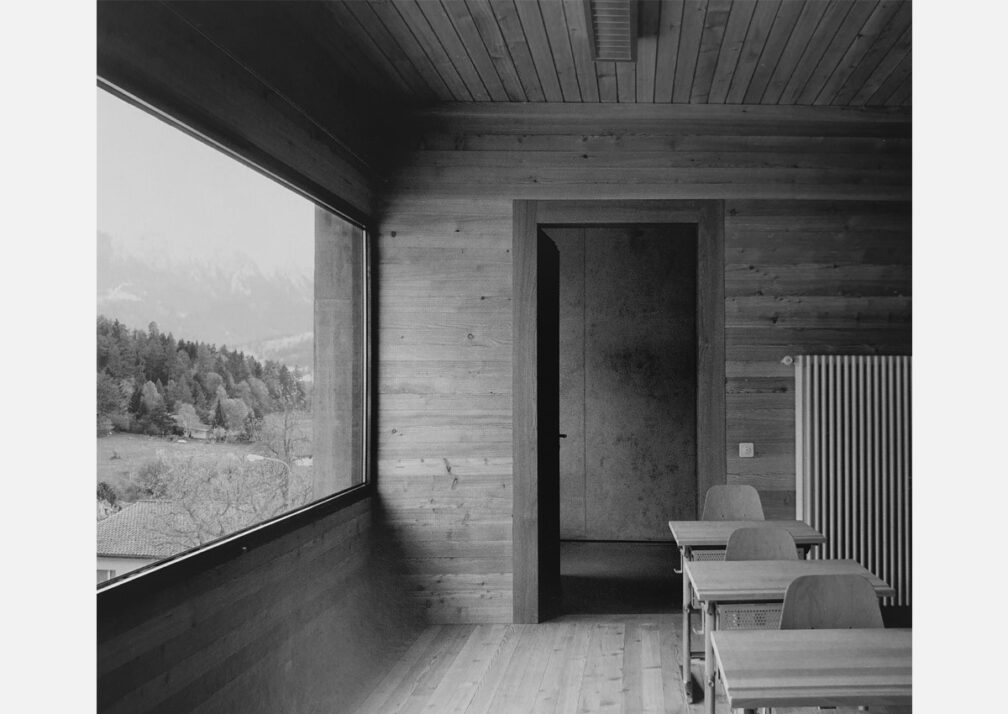

28 — Kreisschule «Witiwäg», Churwalden

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Palle Petersen: Zumthor vor Zumthor, Wahlfacharbeit am gta der ETHZ, 2013 (Typoskript), S. 76–83; Schweizer Architekturführer 1920–1990, Bd. 1 (Nordost- und Zentralschweiz), Zürich 1992, Nr. 310, S. 77; Peter Disch: Architektur in der Deutschen Schweiz 1980–1990. Ein Katalog und Architekturführer, Lugano 1991 (2. Aufl.), S. 264; Schulhauserweiterung in Churwalden, in: Schweizer Ingenieur und Architekt 6/1980, S. 98–100; Otti Gmür: Schulhauserweiterung in Churwalden GR, in: Archithese 1984/Heft 2, S. 50–57.

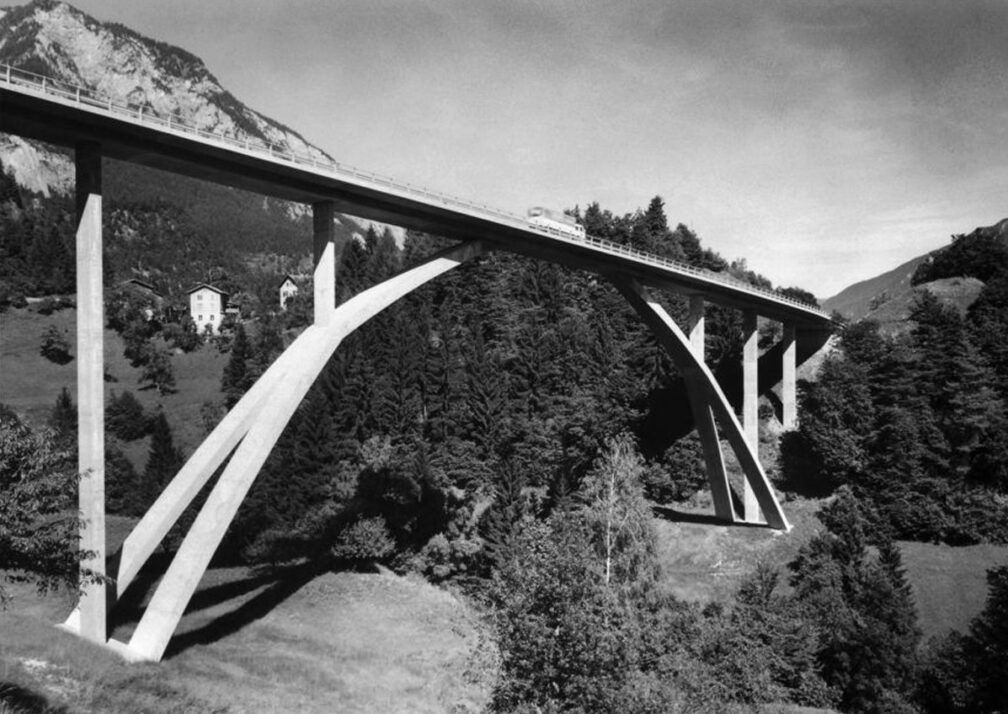

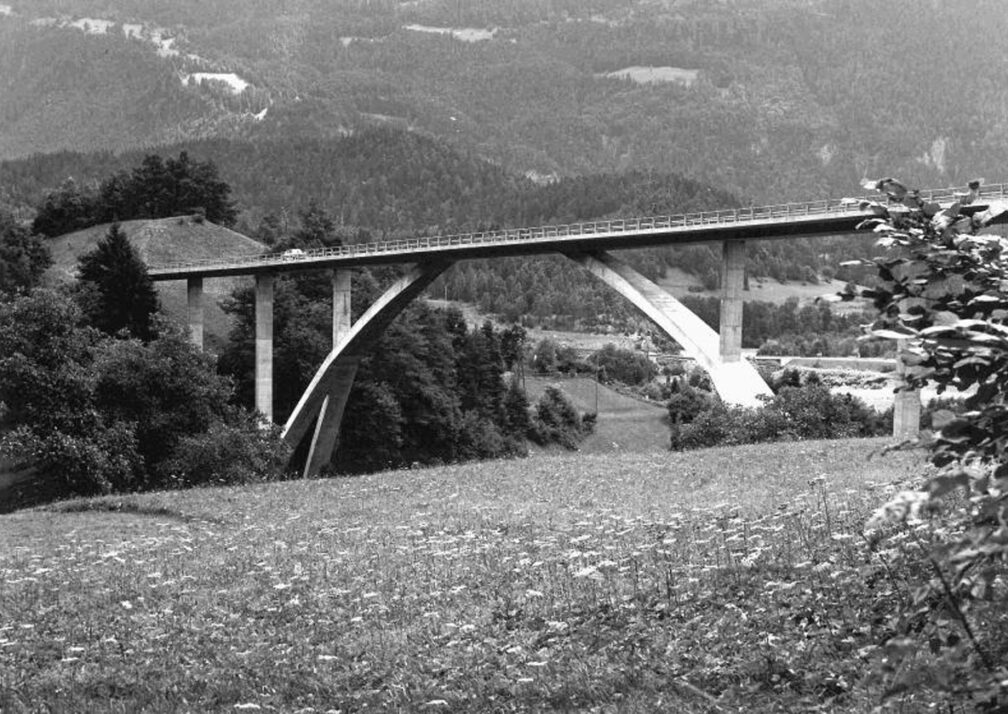

27 — Lavoitobelbrücke, Tamins

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Leza Dosch: Kunst und Landschaft in Graubünden. Bilder und Bauten seit 1780, Zürich 2001, S. 345; Schweizer Architekturführer 1920–1990, Bd. 1 (Nordost- und Zentralschweiz), Zürich 1992, S. 72/73; Max Bill: Bauen als Teil der gestalteten Umwelt, in: DU, 1976 (Heft 424), S. 65–69, hier S. 66–68.

26 — Fermata Dogana, Castasegna

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Bruno Giacometti erinnert sich. Gespräche mit Felix Baumann. Mit einem Werkverzeichnis von Roland Frischknecht, Zürich 2009, S. 122/123; Carmelia Maissen: Repräsentation der Öffentlichkeit. Bruno Giacomettis öffentliche Bauten in Graubünden, und Armando Ruinelli: Die Restaurierung der Gebäude von Bruno Giacometti […], in: Bruno Giacometti, Architekt (Beiheft Bündner Monatsblatt), Chur 2008, S. 66–77 bez. 142–149.

25 — Handelsgärtnerei Urech, Chur

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Leza Dosch: Nachkriegsmoderne in Chur (Architekturrundgänge in Graubünden), hrsg. vom Bündner Heimatschutz, Chur 2013, Nr. 19; Ursula Riederer: Rudolf Olgiati. Bauen mit den Sinnen, Chur 2004, S. 146/147 und S. 260–205; Rudolf Olgiati, Architekt. Eine Streitschrift, Stuttgart 1994; Thomas Boga (Hrsg.): Die Architektur von Rudolf Olgiati. Zürich 1983 (3., erw. Aufl.), S. 200–205.

24 — Kirchner Museum, Davos Platz

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Gigon Guyer Architekten. Arbeiten 1989 bis 2000, hrsg. von J. Christoph Bürkle, Sulgen/Zürich 2000, S. 10–13; Anna Meseure, Martin Tschanz, Wilfrid Wang (Hg.): Architektur im 20. Jahrhundert: Schweiz, München […] 1998, S. 280/281; Auszeichnung guter Bauten im Kanton Graubünden 1994 (informationen 1/95, Sonderheft), hrsg. von der Bündner Vereinigung für Raumplanung und dem Bündner Heimatschutz, Chur 1995; Benedikt Loderer: Der Schrein von Davos, in: Hochparterre 5/1992, Heft 12, S. 14/15; Walter Zschokke: Kirchner-Museum, Davos, 1992, in: Werk, Bauen + Wohnen 1992/Heft 12, S. 24–29; Luzi [Leza] Dosch: Das Kirchner Museum in Davos, in: Bündner Monatsblatt 6/1992, S. 505–509.

23 — Centrale di energia elettrica industriale, Lostallo

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Conradin Clavuot, Jürg Ragettli: Die Kraftwerkbauten im Kanton Graubünden. Chur 1991, S. 156–161; Nicoletta Ossanna (Hrsg.): Carlo Basilico 1895–1966. Pittore, progettista e designer. Ausstellungskatalog Cinema Teatro, Chiasso, 1998, S. 70, tav. 60, scheda 488.

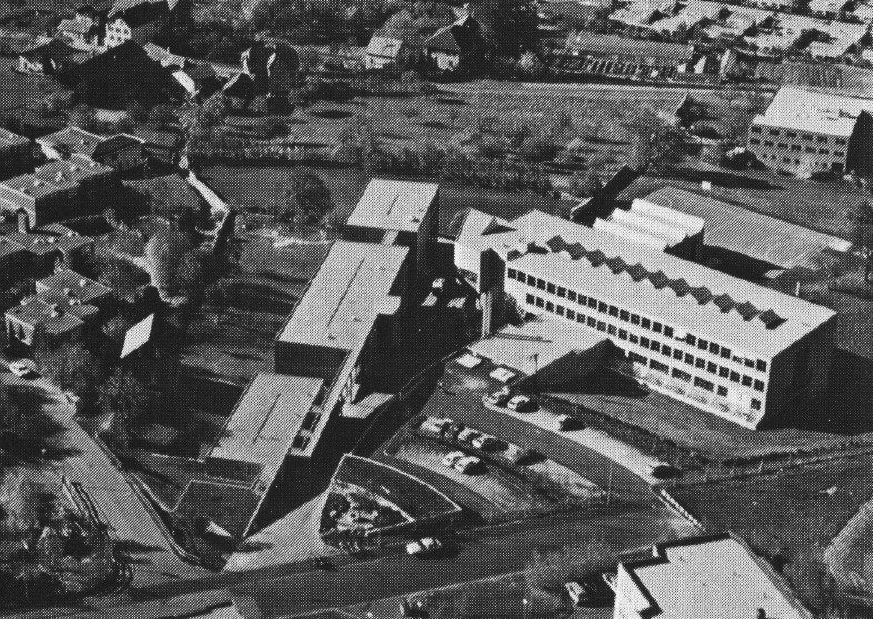

22 — Höhere Technische Lehranstalt HTL, Chur

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Bauen in Graubünden. Ein Führer zur Gegenwartsarchitektur, hrsg. vom Verlag Hochparterre, Zürich 1996, S. 34/35 und 2006 (3., erw. Aufl.), S. 28/29; Auszeichnung guter Bauten im Kanton Graubünden 1994 (informationen 1/95, Sonderheft), hrsg. von der Bündner Vereinigung für Raumplanung und dem Bündner Heimatschutz, Chur 1995; Jürg Graser: Eine Institution im Rheinquartier, in: Faces 34/35, 1995, S. VI/VII; Lutz Windhöfel: Im Zentrum: eine riesige Halle, in: Hochparterre 6/1993, Heft 12, S. 28/29; D.J., A.H., Red.: Heterogene Einheit, in: Werk, Bauen + Wohnen, 80 (1993), Heft 12, S. 49–53.

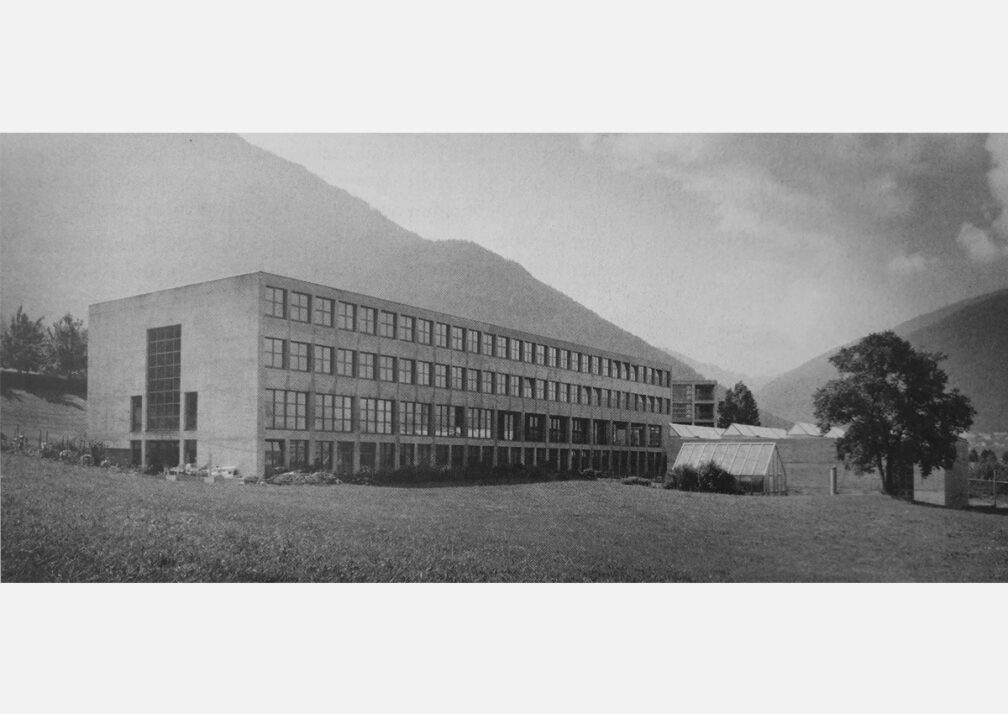

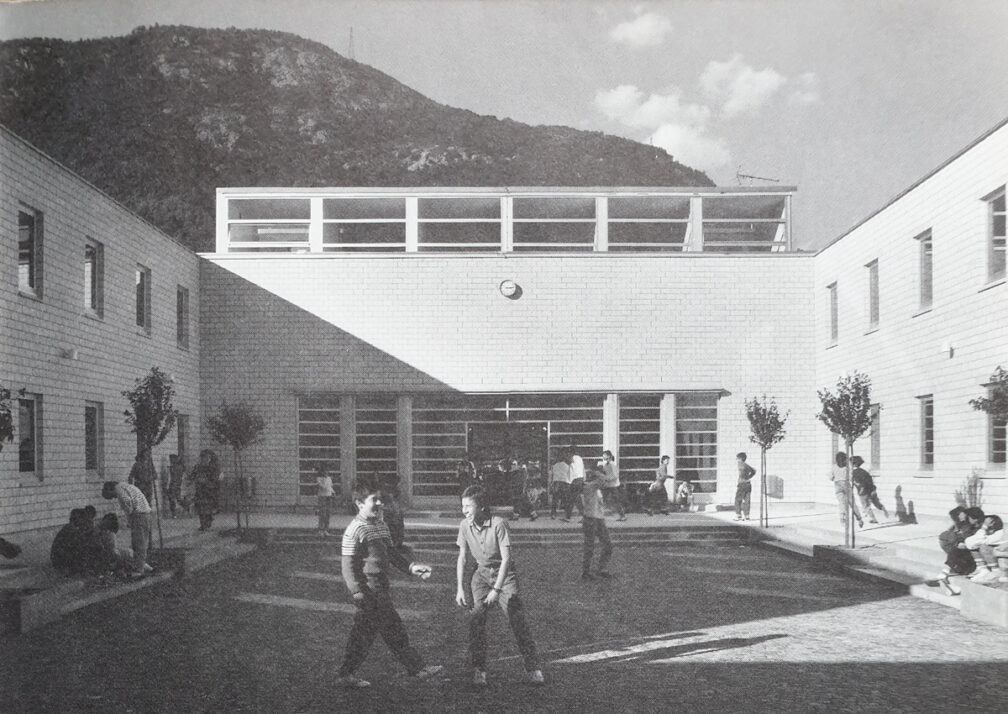

21 — Centro Scolastico Regionale «Ai Mondàn», Roveredo

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Bauen in Graubünden. Ein Führer zur Gegenwartsarchitektur, hrsg. vom Verlag Hochparterre, Zürich 1996, S. 94/95 und 2006 (3., erw. Aufl.), S. 170/171; Schweizer Architekturführer 1920–1995, Bd. 3 (Westschweiz, Wallis, Tessin), Zürich 1996, Nr. 651, S. 260; informationen 1/88 (Sonderheft: Auszeichnung guter Bauten im Kanton Graubünden), hrsg. von der Bündner Vereinigung für Raumplanung, Chur 1988.

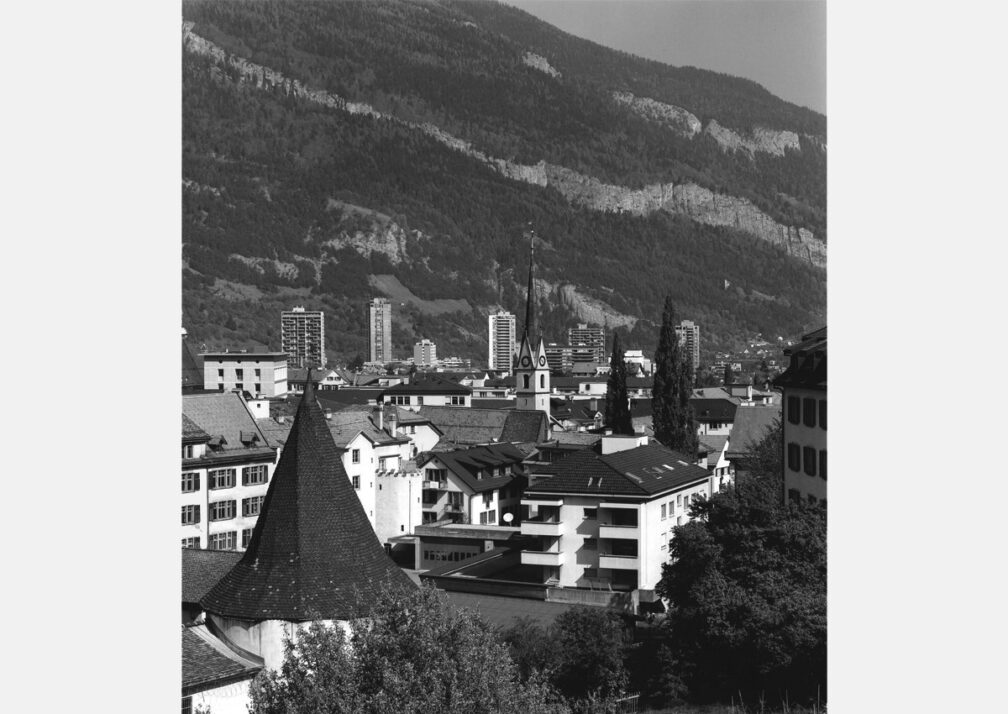

20 — Siedlung Lacuna, Chur

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Carmelia Maissen: Hochhaus und Traktor. Siedlungsentwicklung in Graubünden in den 1960er- und 1970er Jahren, Zürich 2014, S. 66–93; Leza Dosch: Nachkriegsmoderne in Chur (Architekturrundgänge in Graubünden), hrsg. vom Bündner Heimatschutz, Chur 2013, Nr. 13; Leza Dosch: Kunst und Landschaft in Graubünden. Bilder und Bauten seit 1780, Zürich 2001, S. 359–361; Leza Dosch: Zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt Chur im 19. und 20. Jahrhundert, in: Churer Stadtgeschichte, Bd. II, Chur 1993, S. 208–291, hier S. 263/264; Thomas und Thomas Domenig, Quartierplan Lacuna. I. und II. Etappe, Chur 1973 (6. Aufl.).

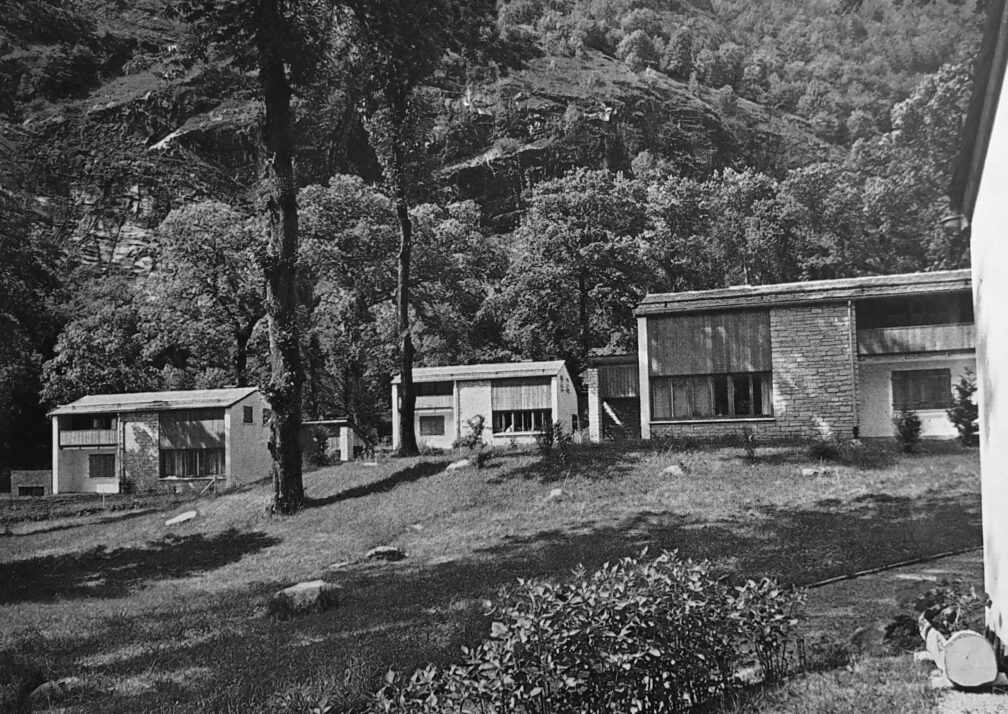

19 — Scuola elementare della Valle Calanca, Castaneda

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur informationen 1/88 (Sonderheft: Auszeichnung guter Bauten im Kanton Graubünden), hrsg. von der Bündner Vereinigung für Raumplanung, Chur 1988; Elementarschule in Castaneda, in: Werk, Bauen+Wohnen, 10/1984 (Werk-Material, Beilage 9).

18 — Siedlung Brentan, Castasegna

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Ulrike Fischer: Regionalistische Strategien in der Architektur Graubündens von 1900 bis in die Gegenwart, Tübingen, Berlin 2016, S. 159–173; Roland Frischknecht: Wechselströme in der Architektur – eine Stadt baut in den Alpen, in: Bruno Giacometti, Architekt (Beiheft Bündner Monatsblatt), Chur 2008, S. 41–65; Conradin Clavuot, Jürg Ragettli: Die Kraftwerkbauten im Kanton Graubünden. Chur 1991, S. 182–187.

17 — Caplutta, Sogn Benedetg

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Peter Zumthor. Bauten und Projekte, 5 Bde., Zürich 2014, Bd. 1, S. 49–64; Fabrizio Brentini: Bauen für die Kirche. Katholischer Kirchenbau des 20. Jahrhunderts in der Schweiz, Luzern 1994, S. 257–261; Daniel Schönbächler: Caplutta Sogn Benedetg, Disentis 1992; P[eter] Z[umthor]: Die Verwandtschaft der Formen. Kapelle in Sogn Benedetg, 1988, in: Werk, Bauen + Wohnen, 4/1989; Dem neuen Sogn Benedetg zum Geleit, in: disentis 55/1988, S. 97–117.

16 — Haus Vogelbacher, Stampa

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Adolf Max Vogt : Pierre Zoelly, 1923–2003. Ein Architekt mit eigenem Leitbild [Nachruf], in: werk, bauen + wohnen 3/2004, S. 56/57; Pierre Zoelly: Footholds in the Alps. Architectural Notes, Basel, Boston, Berlin 1992, S. 58–73 ; Pierre Zoelly: Elemente einer Architektursprache, Basel 1998, S. 8; Robert Obrist, Silva Semadeni, Diego Giovanoli: Construir=Bauen=Costruire. Val Müstair, Engiadina bassa, Oberengadin, Val Bregaglia, Valle di Poschiavo 1830–1980, Samedan 1986, S. 229.

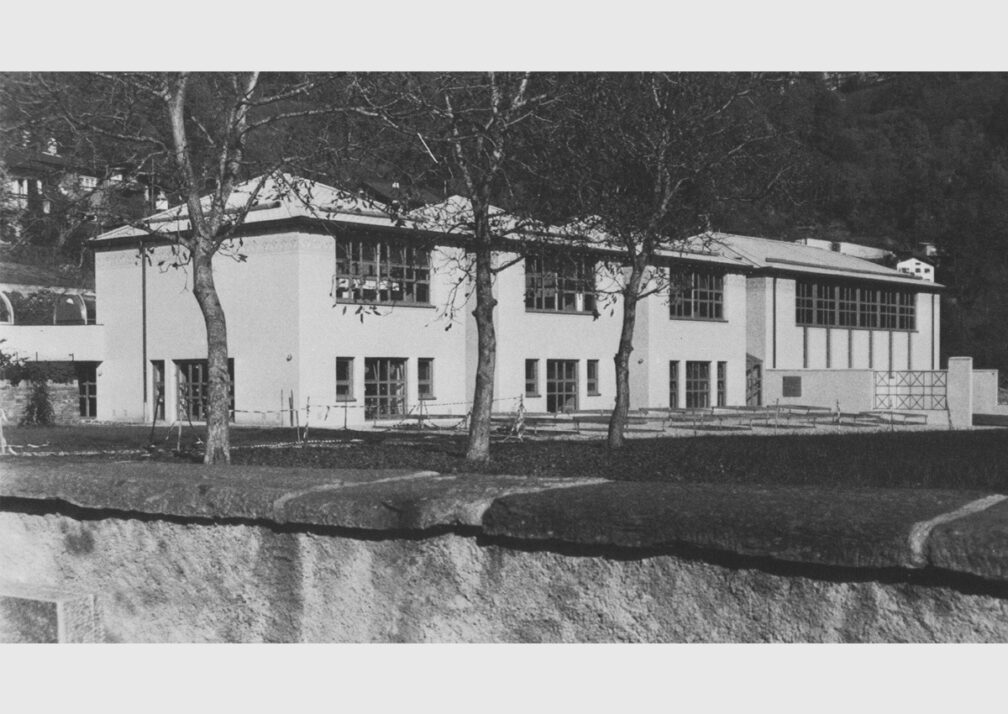

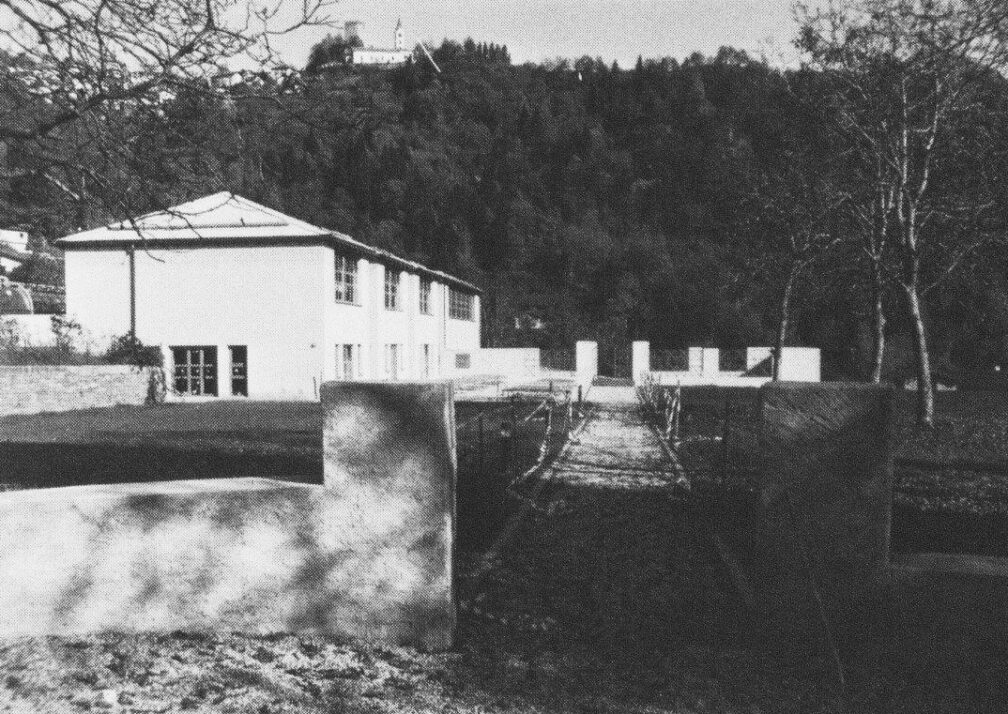

15 — Schul- und Gemeindehaus, Mastrils

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Bauwerke. Dieter Jüngling und Andreas Hagmann, hrsg. von Heinz Wirz (Texte von Walter Zschokke), Luzern 2002; Anna Meseure, Martin Tschanz, Wilfrid Wang (Hg.): Architektur im 20. Jahrhundert: Schweiz, München […] 1998, S. 292/293; Andres Janser: Geordnetes Geschiebe, in: archithese 6/1995, S. 64–68; Felix Kuhn, Jürg Graser: Schulhaus Mastrils, in: Faces 34/35, 1995, S. V/VI.

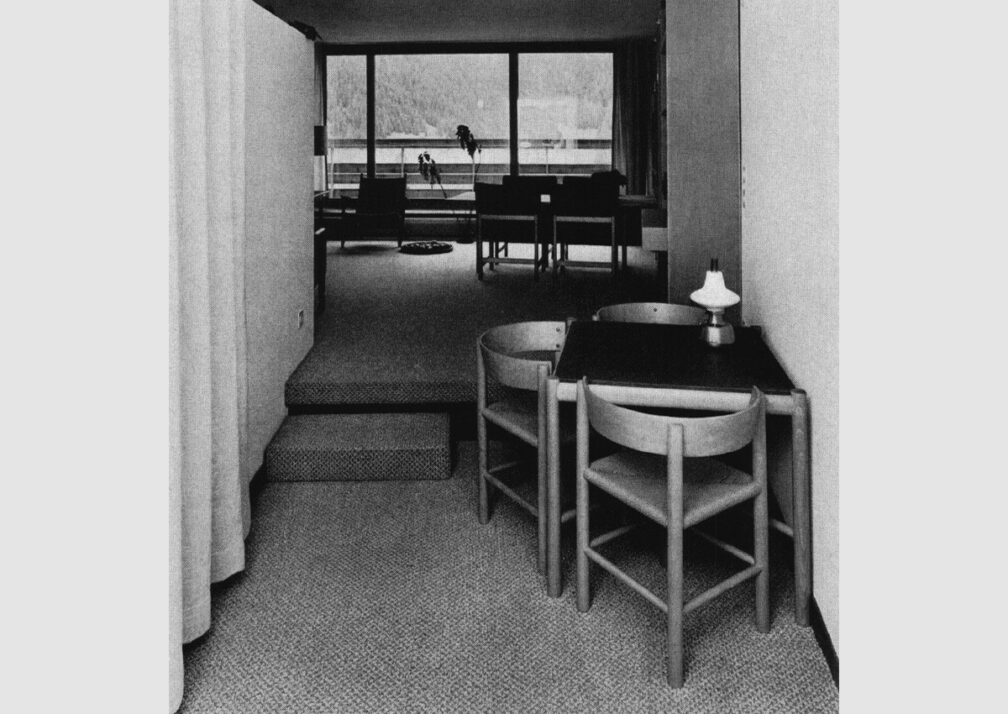

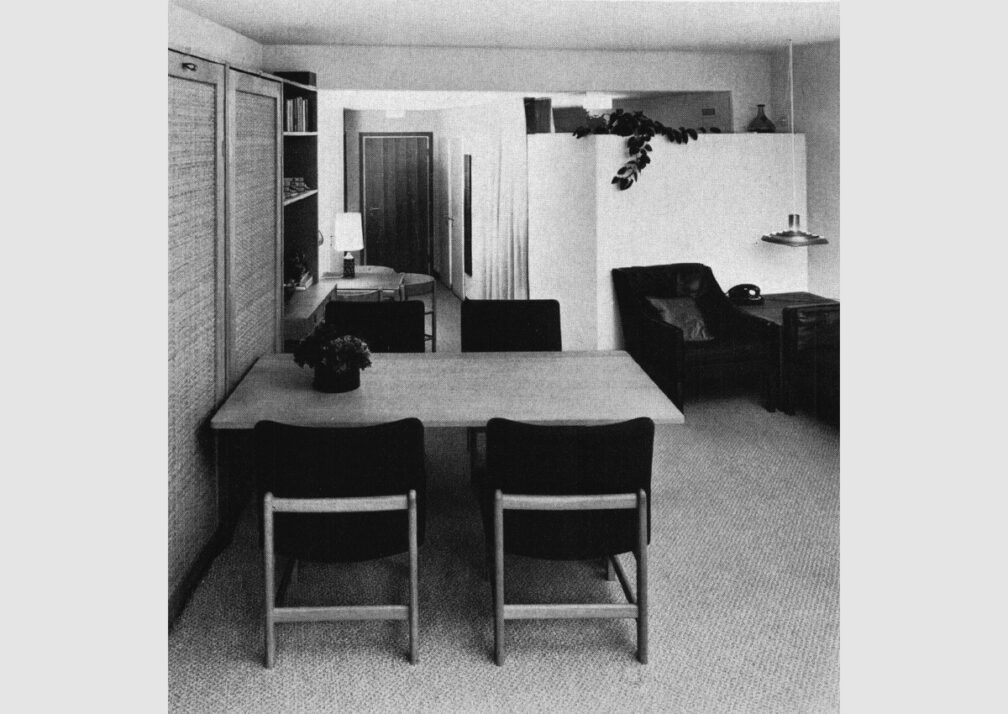

14 — Hochhaus Alpha, Davos Platz

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Köbi Gantenbein, Jürg Grassl, Philipp Wilhelm: Bauen in Davos. Ein Führer zu historischer und zeitgenössischer Architektur, Zürich 2019, S. 108/109; Ernst Gisel Architekt, hrsg. von Bruno Maurer und Werner Oechslin, Zürich 2010, S. 94 und S. 426; [s.n.]: Eigentumswohnungen in Davos-Platz, in: Das Werk, 52 (1965), Heft 4, S. 138/139; Marianne Gisel: Davos – Zentrum und Dezentralisierung, in: Das Werk, 49 (1962), Heft 7, S. 234–237.

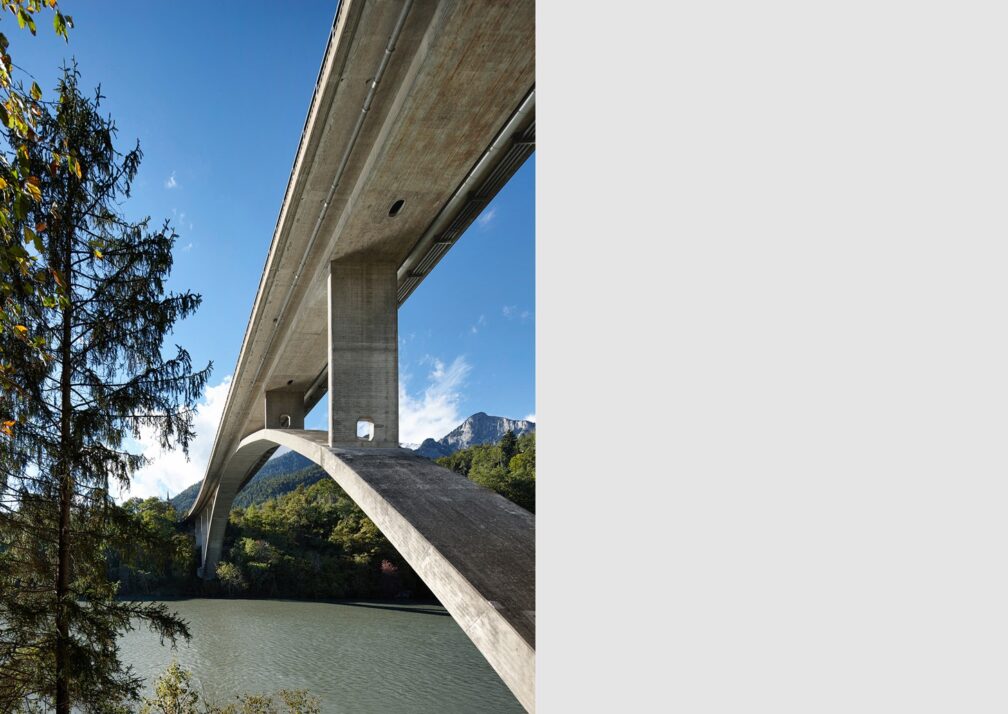

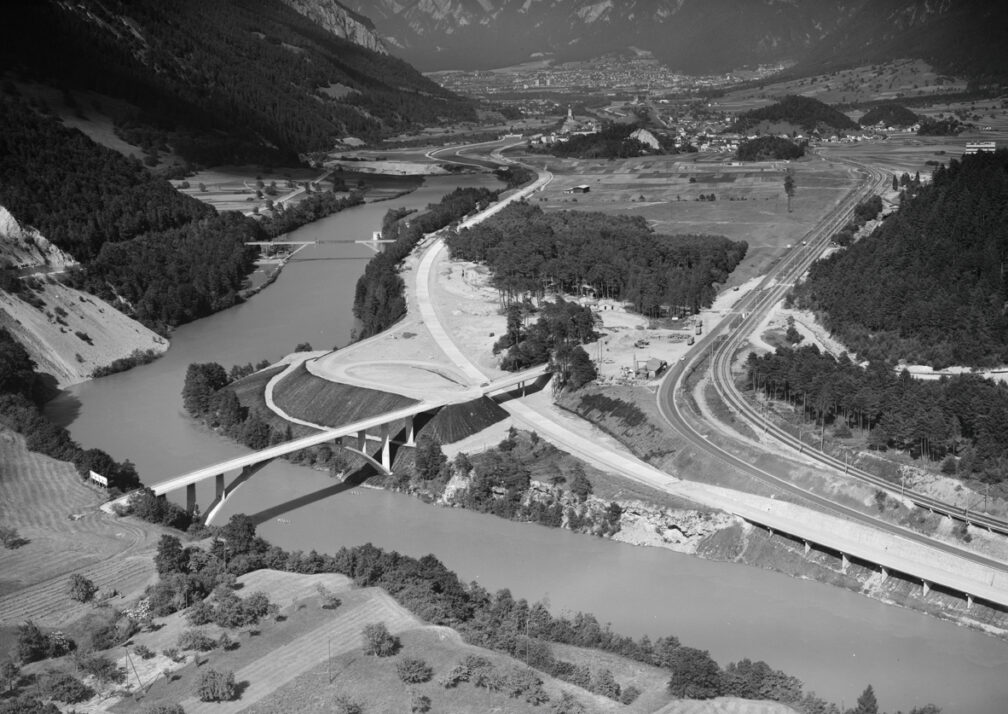

13 — Rheinbrücke, Tamins–Domat/Ems

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Eugen Brühwiler: Christian Menn (1927–2018). Bauingenieur aus Leidenschaft, in: TEC21, 2019/Nr. 22–23, S. 20–25; Caspar Schärer, Christian Menn (Hrsg.): Christian Menn. Brücken, Zürich 2015, S. 82–93; Christian Menn. Brückenbauer, hrsg. von Thomas Vogel und Peter Marti (Schriftenreihe der Gesellschaft für Ingenieurbaukunst, Bd. 3), Basel […] 1997.

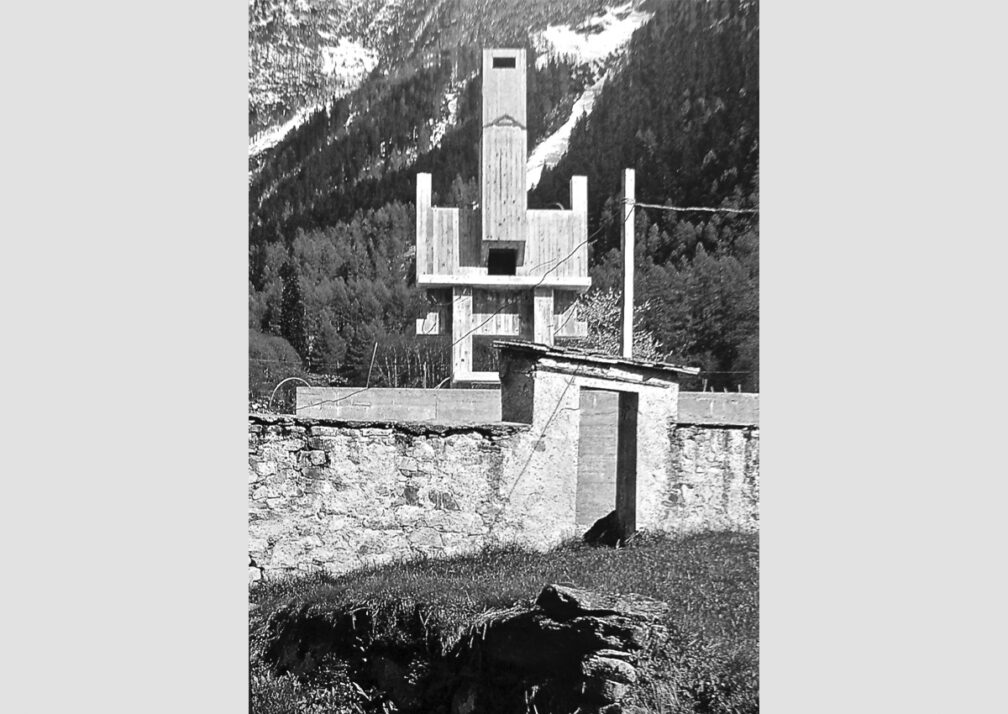

12 — Turmhaus, Sevgein

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Bearth & Deplazes. Konstrukte/Constructs, hrsg. von Heinz Wirz, Luzern 2005, S. 126; [s.n.]: Wohnhaus Willimann-Lötscher, in: Werk, Bauen + Wohnen 3/1999 (Neues Wohnen II: Individualisierung und Spezialisierung), S. 30–33; Räumlinge. Valentin Bearth & Andrea Deplazes, hrsg. von Heinz Wirz (Texte von Ákos Moravánsky), Luzern 1999, S. 44–53.

11 — Kraftwerkzentrale, Safien Platz

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Conradin Clavuot, Jürg Ragettli: Die Kraftwerkbauten im Kanton Graubünden. Chur 1991, S. 146–150; Schweizer Architekturführer 1920–1990, Bd. 1 (Nordost- und Zentralschweiz), Zürich 1992, Nr. 325, S. 88.

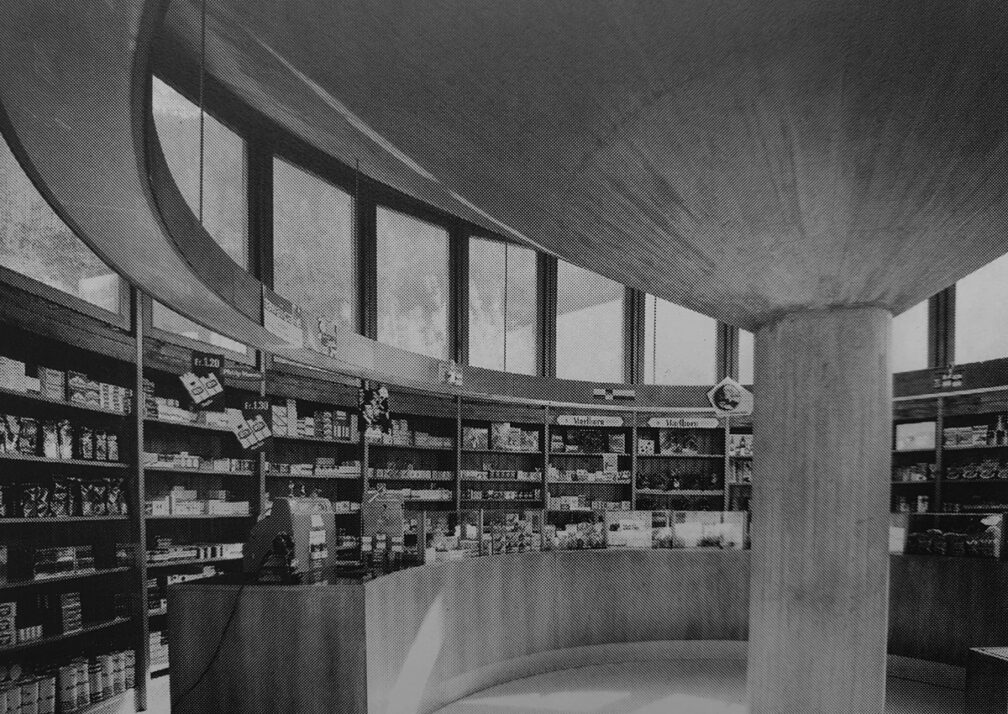

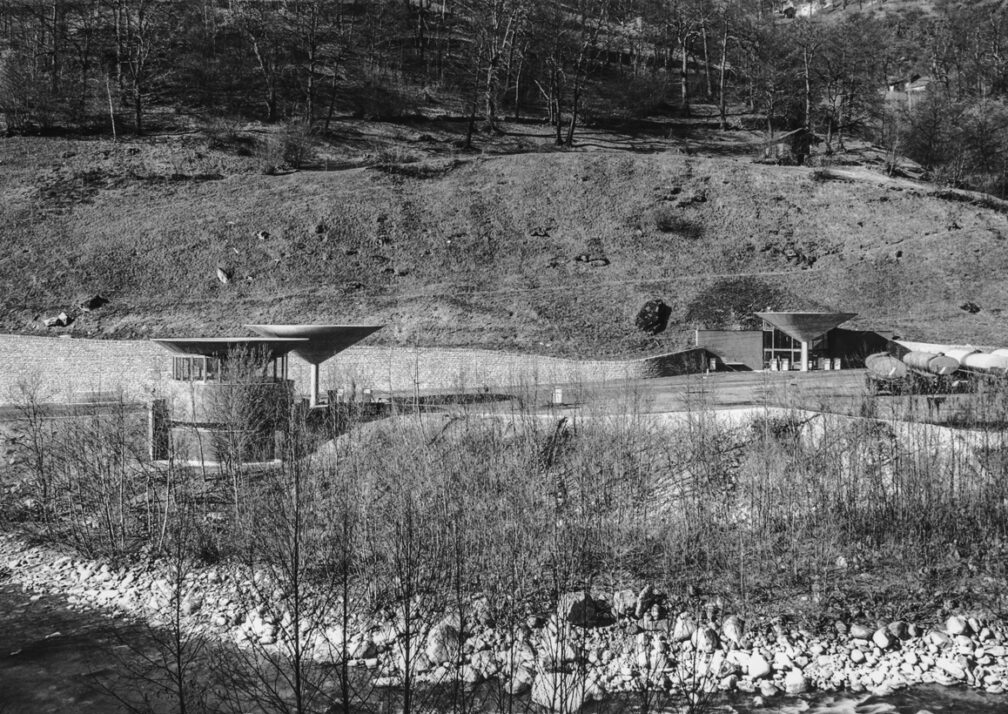

10 — Stazioni di rifornimento, Castasegna

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Robert Obrist, Silva Semadeni, Diego Giovanoli: Construir=Bauen=Costruire. Val Müstair, Engiadina bassa, Oberengadin, Val Bregaglia, Valle di Poschiavo 1830–1980, Samedan 1986, S. 237; Ludmila Seifert-Uherkovich: Architekturrundgang Bergell, hrsg. vom Bündner Heimatschutz, Chur 2012, Nr. 23.

09 — Einstellhalle Plarenga, Domat/Ems

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Bauen in Graubünden. Ein Führer zur Gegenwartsarchitektur, hrsg. vom Verlag Hochparterre, Zürich 1999 (2., erw. Aufl.), S. 58/59; Auszeichnung guter Bauten im Kanton Graubünden 1994 (informationen 1/95, Sonderheft), hrsg. von der Bündner Vereinigung für Raumplanung und dem Bündner Heimatschutz, Chur 1995; Peter Disch. Architektur in der Deutschen Zeit 1980–1990, Lugano 1991 (2., erw. Aufl.), S. 266.

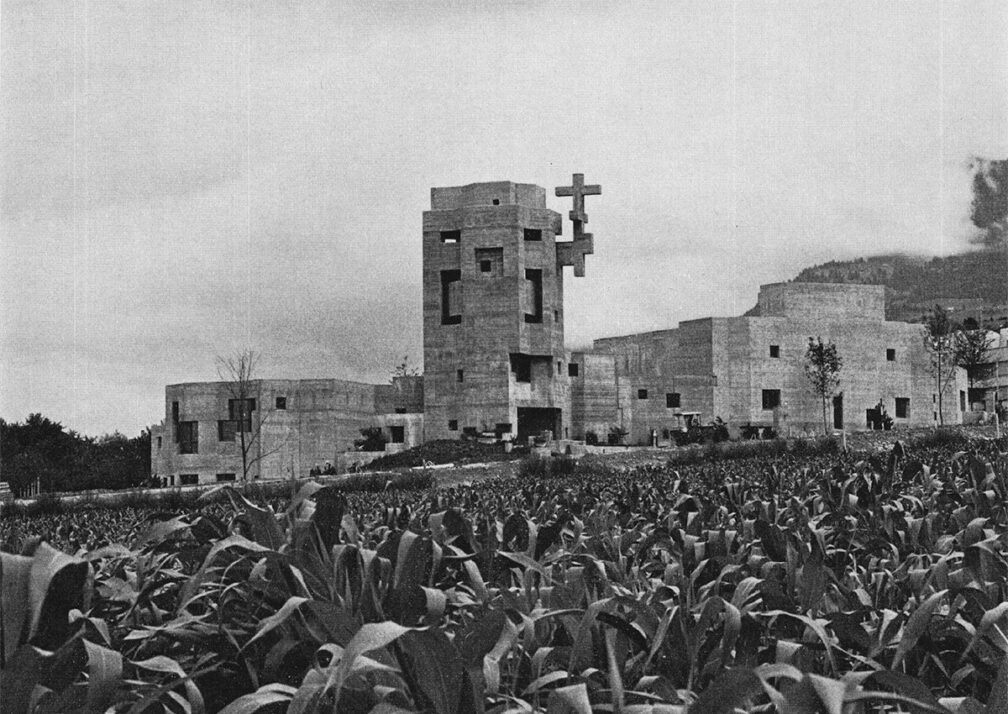

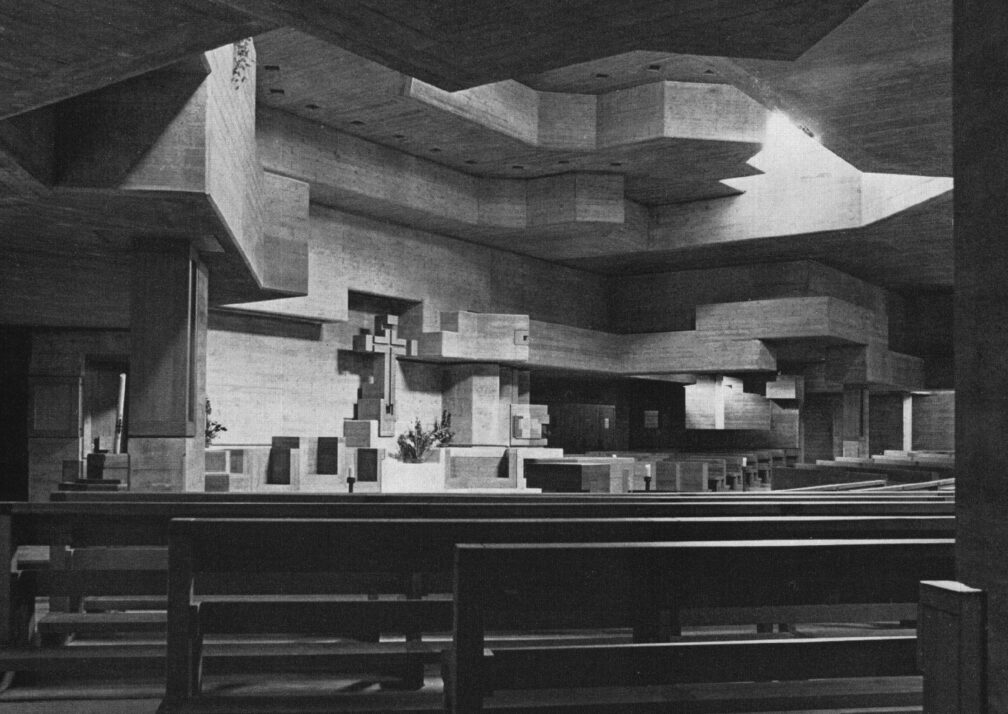

08 — Heiligkreuzkirche, Chur

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Michael Hanak: Skulpturale Nachkriegsmoderne in Chur, in: Bündner Monatsblatt, 1/2013, S. 65–98; Fabrizio Brentini: Bauen für die Kirche. Katholischer Kirchenbau des 20. Jahrhunderts in der Schweiz, Luzern 1994, S. 162–178; Luzi [Leza] Dosch: Die Heiligkreuzkirche in Chur (Schweizerische Kunstführer, hrsg. von der GSK), Bern 1989; Max Bächer: Walter M. Förderer, Architektur – Skulptur, Neuchâtel 1975; Einweihung der Heiligkreuzkirche in Chur, in: Bündner Tagblatt, 31. Mai 1969, Beilage (darin Bericht des Architekten); Walter M. Förderer: Kirchenbau von heute für morgen? Fragen heutiger Architektur und Kunst, Zürich 1964.

07 — Chasa da scola, Duvin

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Bettina Schlorhaufer (Hrsg.): Cul zuffel e l’aura dado – Gion A. Caminada, Luzern 2018 (2., erw. Aufl.), S. 75–83 und 85–101 (Jürg Conzett: Bemerkungen zu den Tragwerken der Gemeindebauten von Duvin und Vrin); Gute Bauten in Graubünden 2001 (BVR-Informationen 2/01, Sonderheft), hrsg. vom Bündner Heimatschutz und der Bündner Vereinigung für Raumplanung, Chur 2001; Neues Bauen in den Alpen. Architekturpreis 1999, hrsg. von Christoph Mayr Fingerle, Basel, Boston, Berlin 2000, S. 48–52.

06 — Ensemble Las Caglias, Flims

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Carmelia Maissen: Einschiffen nach Kythera. Das Ensemble Las Caglias von Rudolf Olgiati in Flims, in: Bündner Monatsblatt 3/2016, S. 352–371; Martin Tschanz: Regionalismus als Utopie. Zum Werk von Rudolf Olgiati, in: Vittorio Magnagno Lampugnani (Hrsg.): Die Architektur, die Tradition und der Ort, Stuttgart, München 2000, S. 417–443; Leza Dosch: Olgiati, Rudolf, in: Isabelle Rucki und Dorothee Huber (Hrsg.): Architektenlexikon der Schweiz. 19./20. Jahrhundert. Basel 1998, S. 405/406; Ursula Riederer: Rudolf Olgiati. Bauen mit den Sinnen, Chur 2004; Thomas Boga (Hrsg.): Die Architektur von Rudolf Olgiati. Zürich 1983 (3., erw. Aufl.).

05 — Dominikanerinnenkloster, Ilanz

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Das neue Mutterhaus der Dominikanerinnen in Ilanz [Baureportage], Beilage zum Bündner Tagblatt vom 26.3.1970; Werner Catrina: Ein neues Haus für einen alten Orden, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 164, 8.4.1973, S. 55-57; Sr. Raphaela Gasser: Die Fenster in der Klosterkirche der Dominikanerinnen von Ilanz, Ilanz 1973; Fabrizio Brentini: Bauen für die Kirche. Katholischer Kirchenbau des 20. Jahrhunderts in der Schweiz, Luzern 1994, S. 209; Schweizer Architekturführer 1920–1990, Bd. 1 (Nordost- und Zentralschweiz), Zürich 1992, Nr. 317, S. 84.

04 — Centro Parrocchiale, Poschiavo

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Peter Disch: Architektur in der Deutschen Schweiz 1980–1990, Lugano 1991, S. 267; Ludmila Seifert-Uherkovich: Architekturrundgang Poschiavo Borgo (Architekturrundgänge in Graubünden), hrsg. Vom Bündner Heimatschutz, Chur 2003, Nr. 13.

03 — Gewerbliche Berufsschule, Chur

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Das neue Gewerbeschulhaus der Stadt Chur, in: Schweizerische Bauzeitung, 89 (1971), Heft 45, S. 1135–1139; Michael Hanak: Skulpturale Nachkriegsmoderne in Chur, in: Bündner Monatsblatt, 1/2013, S. 65–98; Leza Dosch: Nachkriegsmoderne in Chur (Architekturrundgänge in Graubünden), hrsg. vom Bündner Heimatschutz, Chur 2013, Nr. 14; Daniel Walser: «Substanz gewinnen […].» Andres Liesch (1927–1990), Architekt, in: Bündner Monatsblatt, 1/2019, S. 178–199.

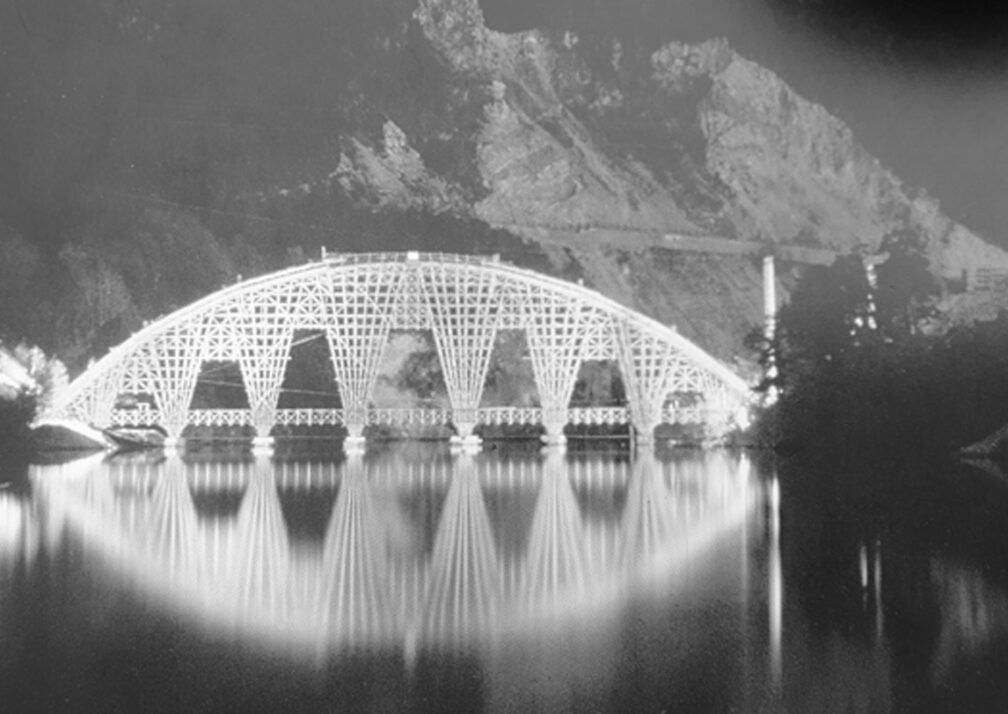

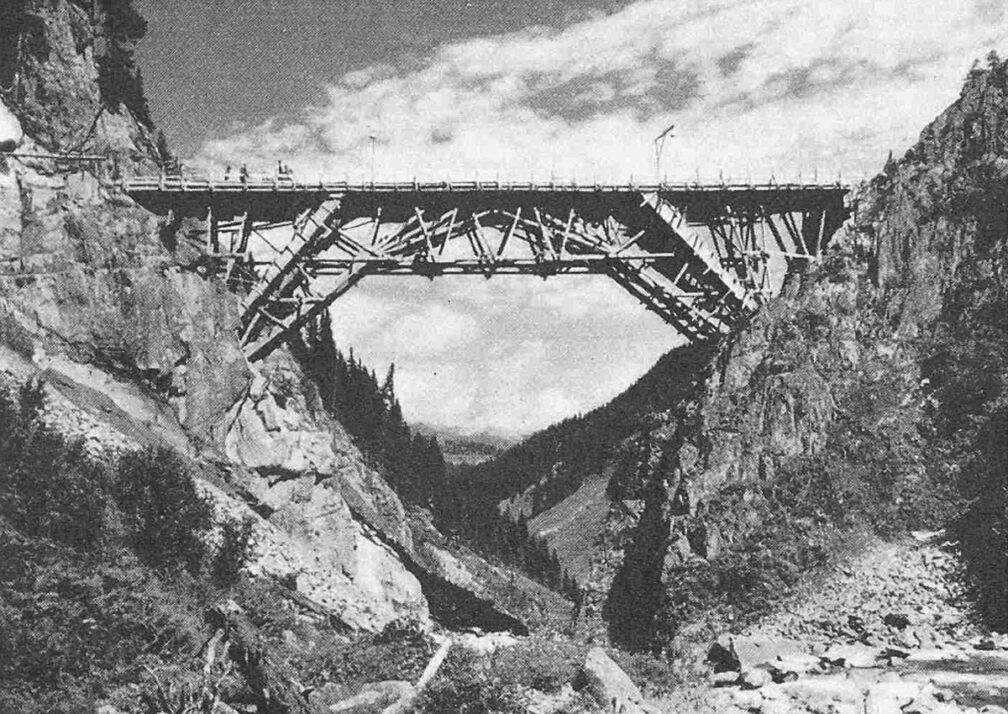

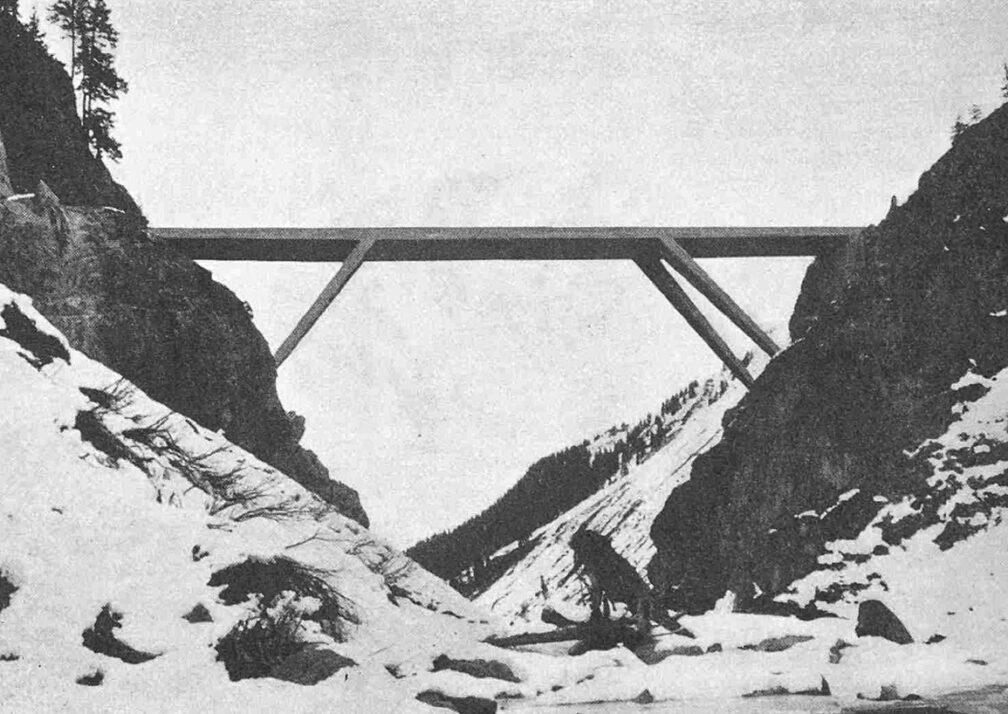

02 — Punt da Nalps, Val Nalps

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur Landschaft und Kunstbauten. Ein persönliches Inventar von Jürg Conzett, Zürich 2012 (2., korr. Aufl.), S. 164/165; Jürg Conzett: Ästhetik der Reduktion, in: Terra Grischuna, 49, 1990, Nr. 6, S. 37–38; Emil Schubiger: Zwei vorgespannte Sprengwerkbrücken, in: Schweizerische Bauzeitung, 76 (1958), Heft 24, S. 355–359; Emil Schubiger: Vorgespannte Brücken und Landschaft, in: Das Werk, 1957, Bd. 44, S. 49–53.

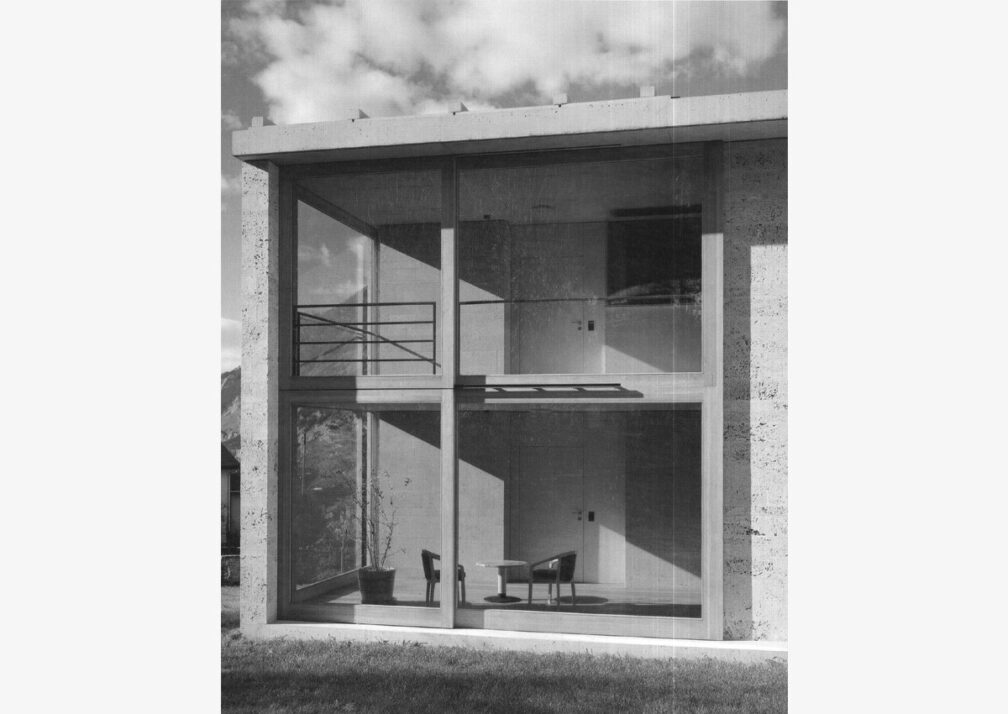

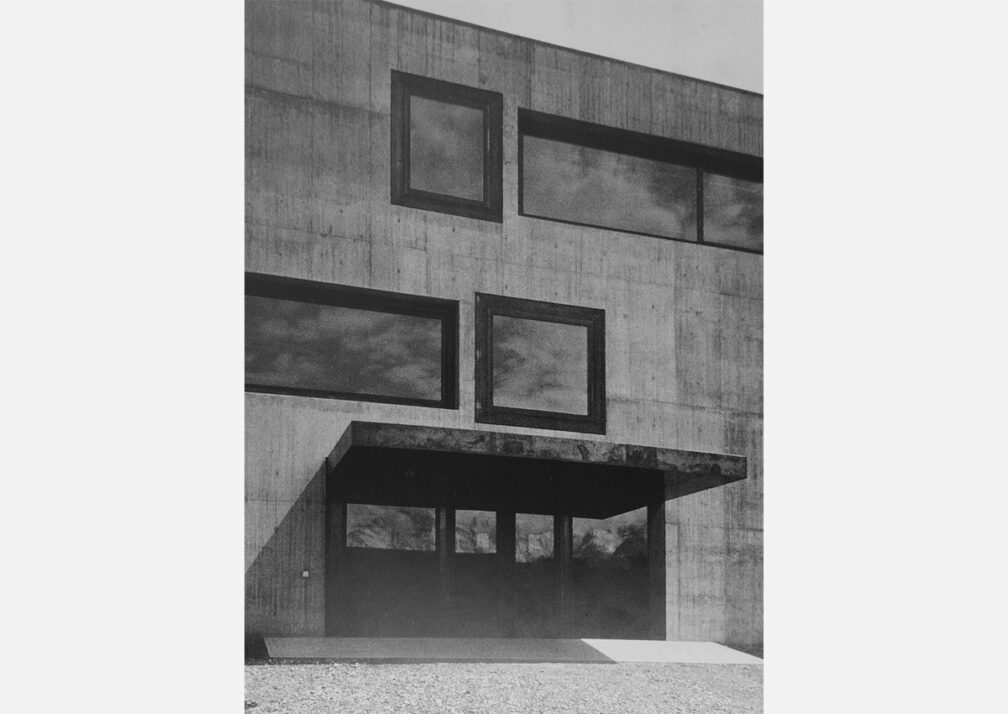

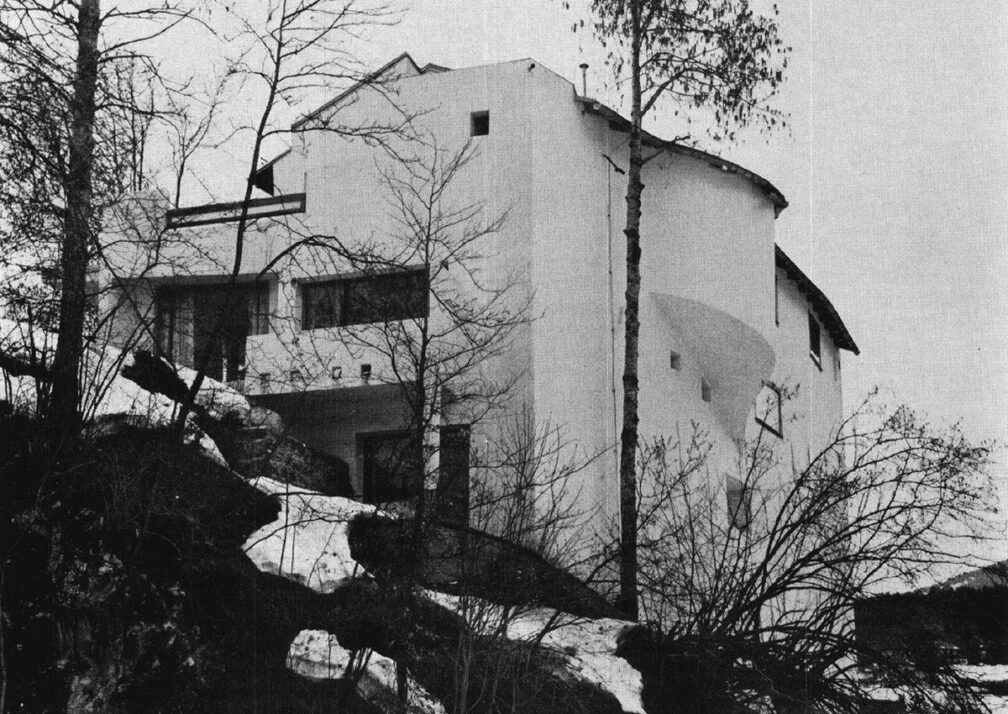

01 — Ensemble Zumthor, Haldenstein

Text Ludmila Seifert, Chur

Literatur P.Z., E.H., P.F.: Eine Anschauung der Dinge, in: Werk, Bauen + Wohnen, 10/1987, S. 34 – 43; informationen 1/88 (Sonderheft: Auszeichnung guter Bauten im Kanton Graubünden), hrsg. von der Bündner Vereinigung für Raumplanung, Chur 1988; Thomas Disch (Hrsg.): Peter Zumthor. Bauten und Projekte, 5 Bde., Zürich 2014, Bd. 1, S. 15–33.